|

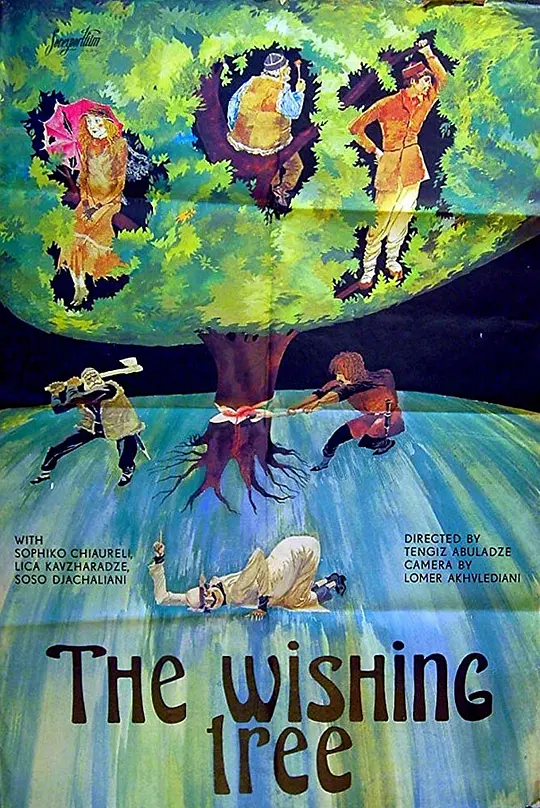

#4300.如今看来是太套路啦,神经病小村儿不算俄国味儿,倒是跟拉美魔幻现实主义颇有渊源,又有后来库斯图里察和大陆第五代……拍了太多长焦,又讲了太多寓言……总之不如导演[祈祷]那么诗性也不如[项链]那么随性;还算有美和悲剧吧。 |

|

草丛里,倒下的白马和抚摸的手形成对比,一片红罂粟中,一把绿伞大剂量对比度美好地开始,忧伤地结束 |

|

8。高加索山翱鹰飞,妇人挖土懒人肥,天人惊咋村人众,群起而愤愿望归 |

|

故事并不是很特殊,不过在抒情的镜头和如诗的对白下,影片更像首叙事诗,这才是格鲁吉亚乃至苏俄电影最有特色的一种风格 |

|

白鬃翱鹰红罂粟,懒汉荡妇众刁民,阿哥阿妹赠鞋来,疯女青春为谁荒。 |

|

一棵鲜红的树,一棵矮小的树。 |

|

2018379 一星平庸 |

|

摄影真像老塔... |

|

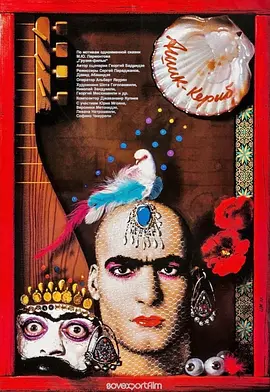

那个疯癫女人是石榴的颜色女主 |

|

前苏联俄罗斯和东欧的那种典型散文诗电影,语焉不详人物疯癫拍的也很魔幻看的迷糊,大胖傻子山坡上追着打牧师一下看精神了些。阿布拉泽格鲁吉亚三部曲第一次看每部竟然相隔了十年,影博苏俄影展。 |

|

“The dew on the grass is the earth's tears. The earth can laugh too. In spring it laughs with flowers, and the sky laughs with stars. Where a mother's tear falls, a violet will grow. Do you know what the sun says when roses blossom out in the morning? I know." |

|

'There are three things nonexistent in this world, a staircase to sky, a bridge over sea, and justice.' |

|

美好地开始,忧伤地结束 |

|

白鬃马嚼红罂粟,玉女尸陈黑沼泽。导演是用了什么失传的滤镜,电影看起来像祖传的水彩画 |

|

格鲁吉亚人民这样啊。每个人物都疯疯癫癫的,不知道要干嘛,还有点脸盲。最后还是挺好的。sad again。妹子啊~~ |

|

9.9

2001年上映的著名电影《珍珠港》中美国大兵泡部队医院护士小姐姐说的台词原来是抄袭这个1976年前苏联的电影,当然,《珍珠港》是大众电影,也就是大众喜爱的电影,很燃,非常美式,10为满分则我打8.0分,而格鲁吉亚三部曲之二的《愿望树》我则打9.9分,因为这是小众的艺术电影 |

|

古老的传说被蒙上了无产阶级革命叙事之后,愿望树就变成了一个更有象征意义的存在,宗教不能拯救的,宗族不能拯救的,旧的腐朽的生产关系不能拯救的,就让他们被埋葬吧,等到春天到来,泥土上长出红色的石榴树,开出红色的花,那就是新的愿望树。 |

|

One simply can't see the empyrean with a pair of downcast eyes. |

|

三星半。唉呀妈呀.......散文诗.......又闷又象征又田园又诗意的....... |

|

★★★☆ |

|

101分钟DVD9 |

|

更破败更辽阔更集中也更莫名其妙的村庄 |

|

★★★☆前苏联散文诗。前半部分的乡村即景中各个人物性格鲜明但稍嫌割裂,后半部分开始发力,玛丽塔死亡之路的画面很有张力。最后寻找愿望树的梗再呼应一下就更圆了。看完再看高尔泰《寻找家园》,心有戚戚 |

|

前后都是诗,中间是乡村爱情……白马之死、花朵萎败这些通俗的意象放进大农村到也相得益彰 |

![[已注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1061946-238.jpg)

|

2016.5.4.中国电影博物馆 |

|

忧伤 |

|

你的青春是怎么荒废掉的 |

|

《祈祷》、《欲望之树》与《忏悔》彼此之间故事并没有关联,但被认为是阿布拉泽的乔治亚三部曲。 |

|

4- 阿布拉泽“格鲁吉亚”三部曲之二,青春残酷物语外送黑童话。罂粟死马魔树,傻女疯女圣女。腐朽虚伪泥泞,革命呼之欲出。浓重寓言色彩,深厚民族情怀,重话本更合舞台。最后一段画(游魂摄影调度)与声(渐强轰鸣)见范。 |

|

是谁亵渎了美丽,扼杀了希望,让火焰般的花朵变成邪恶的渊蔽。这是一个对于格鲁吉亚一个世纪历史的隐喻。 |

|

尘归尘,土归土。只有石榴花年年日日开的血红。 |

|

古老規訓與現代意識的衝突對立,開篇處的圍欄已象徵了一種自為的閉塞主動,而僻遠村莊則是整個民族的一個借面,長老和牧師構建了一套權威體系,反對者被視為瘋子而加以排斥,愛情悲劇是“吃人禮教”的必然結果,女人身死于污穢。填膺村氓並不能推動歷史進程,小人之德,隨風而偃,只是意識下的盲從者。 |

|

独特总被嘲笑,幸福总被破坏,幸而留下愿望供人树育。3.5 |

|

片头出现看似懒惰,疯子,骚女,跑脾气的这些“坏人”真正的好人,细想开明的人,反而片头显得勤劳,高明,正直的人才是坏人,虚伪,为了自己的名誉和利益不择手段的一群群货! |

|

镇虽小 人却形形色色 口口声声呼喊道德的人才是侩子手 葬送的美好的生命该算在谁头上?愚昧真可怕 前大半部分缓慢拖沓 最后才爆发 这摄影这诗意 真像老塔 |

|

无聊啊,这种片就算看了一万部也没啥区别 |

|

我不喜欢女主死掉的剧情 |

|

8.1分 |

|

重生之日,黑海与里海相撞之时。 |

|

很像一篇美丽的悲歌 |

|

20160508电影博物馆:阿布拉泽版处女泉,不过在这里女孩反身骑在骡子的镜头冷峻而恐怖。但特么这场放映遭遇片尾被掐,但放映员表示就这样了!X! |

|

用愚昧杀死纯洁神圣的爱情,换来结局的愿望树。 |

|

9.0 边远小镇众生相。宗教成了巩固权力的工具,并让一大部分愚民因盲目而流于表面的信仰去追随,剩下的那些明智之人则身不由己,无处抵抗。整体形式散文化,但有些时候的表达在直白和隐晦间飘忽不定,一会儿着重叙述,一会儿彰显诗意,导致很多叙述部分因节奏慢、情节散而看得很煎熬,个别地方剪辑也有点随意。不过看完之后余韵很强,整体的氛围也有着魔幻气息。 |

|

魔幻现实难得温情 |

|

辛勤劳作,身体好cd20420可爱 |

|

中国不缺这样的故事,但是却少有这样的诗意表现 |

|

格鲁吉亚 |

|

Can't stand it |

|

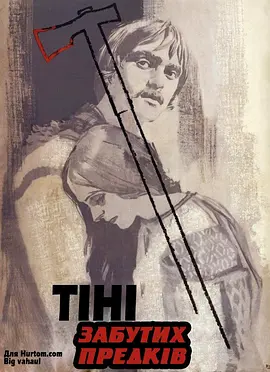

阿布拉泽审美太高高高了,比尤里伊里延科差一丢丢 “我最好是单身 就好像一只田鼠” |

|

千古黑暗,无语凝噎。 |

![豆瓣评分]() 8.1 (544票)

8.1 (544票)

![IMDB评分]() 8.2 (1,888票)

8.2 (1,888票)![TMDB评分]() 5.80 (热度:0.60)

5.80 (热度:0.60)