|

#SIFF2014#重看;雷乃的蒙太奇技法在本片中登峰造极,且绝不晦涩,可看性一流;形式创新,以解剖动物生理机构拆解人类普世行为心理,以黑白片单镜头增强内心意识表现,现时和过去,欲望和克制,人生永无停休的苦闷,突破“当场”面对摄影机的局限,时间轴的错乱与重组信手拈来。 |

|

用生理学去解释情感。很有特点的影片,尤其前一小部分,。好像纪录片,又像教学片,之后则开始用情节去证明理论。有意思的是每个角色都与一个早期影星相对应,通过那些影星饰演的电影片段来与本片情节相呼应。因为前部分故事性不强,可能会很多人放弃,不过电影绝不只有故事片一种。 |

|

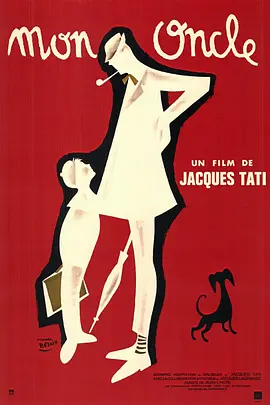

阿伦·雷乃又一部关于记忆与时间的曼妙影像。一方面,看似僵硬的行为主义心理学实验(以动物喻人)与精神分析式的科普解说穿插其间,与三位主角的情感经历和动作逻辑构成对位。另一方面,片头的定格照片蒙太奇(介绍人物前史)、片中不时剪入的黑白老电影片段(异情境下的相似情感)和无征兆闪回都在一定程度上解放了时空。于是,诗意就在跳跃断裂与自如流动之间盈溢出来。那些虽转瞬逝去却恒久贮藏在记忆中的片羽:永远只活在传说中的美国舅舅,儿时的缝纫机,钟表,单车,玩具火车,天鹅与海星,观察乌龟的淘气,演示如何抓-食螃蟹的爷爷,在树梢上和树荫下看书的日子,独属于自己的金银岛……一切都汇聚成了一道瑰丽的照片墙,在片头如透过锁孔一般被窥视,在片尾则完整浮现。| 爬虫脑,情感/记忆脑,创造与想象的皮层 | 掩饰统治欲的语言 (9.0/10) |

|

通过几个人的经历(故事)交叉剪辑构成的论文式电影。大量的话语和说明,使得这部影片信息有余而情感不足。关于神经机能的说明也流于论述——虽有实验、并和人类行为相对照,但还是过于肤浅。前去美国而从未回来、传说死于流浪的舅舅倒是一个不错的象征。 |

|

12.19 心理+行为 生活总是受着四个因素的影响:一是消费需要,二是满意需要,三是反抗,四是压抑。爱情和本能,自主和输入,被动与压抑,反抗与愤怒。无论选择怎样的方式来妥协,生存是决定的第一要义,给自己判死刑并不简单。 |

|

走进科学式的实验电影 让我再一次相信任何事件任何情绪都不是偶然发生的 所有的都可以找到一个依据 片中提到 当不能把攻击行为发之他人时 便只能发之自身 于是会产生疾病 |

|

【私人影记】【阿伦·雷乃作品全集18】用人类学、生物学、社会学、心理学等科学实验角度来阐述主线:三位主角的纵横交织。黑白老电影里的角色+各类动物龙套,则阐述副线:人物的心理活动状态。奇特的叙事逻辑,言辞富有哲意胜于诗意。象征意义方面:言有尽而意无穷,就是科教味有点浓。 |

|

电影不再是主体,只是表达的参照,了解生命的另一种形式,画与话外的部分才拥有无尽的可能。 |

|

是科学实验,人如白鼠、乌龟、螃蟹与野猪,明明在戏弄、推导或猎杀它们,实质上又有更大的神、自然或历史,在重复暗笑那人生模式再次轮转,可谁都在模式二字里翻不过身。无数旧影片的插入,真如昔日幽灵的应激回魂,其实所有反应都已有无数重复、记载与惦记,你我这些当代际遇,谁个逃得出往昔母题?拍得真是清醒而又混沌,厚重的信息量凌迟一般割下,片片精准,刀刀锥心,但明明都是生动的人,在逃离那些界限,那些清规,谁知童年时代的树梢,已经镶满人生的最高光。如此无可奈何,如此热泪满襟。四星半。@ 法国文化中心 |

|

神片,杨德昌最爱十部片之一。以笼中鼠比照人类,从生物学角度来解释人类在社会环境中的行为与动机,爱情、职场、家庭生活中的控制欲、谎言及其滋生的抑制、痛苦与烦恼。人物交织、理性态度、精神苦恼都与杨相似,不过此片更生物性,而杨更社会性,故事性也更强。美国舅舅作为改变的勇气与梦想的象征存在。 |

|

人的本质就是动物~ 重看觉得后半段有点拖沓硬撑~ 不知怎么想起董启章~ |

|

教科书级的剪辑运用,两段极简且没有太多细节陈述的故事被进一步打散放进反叙事结构里,像人类行为学科教片一样证明了看似复杂焦灼的情感背后的动物性和无趣。在秋日林间翻找栗子的野猪不知为何显得特别诗意。 |

|

看得好累 |

|

笼中鼠,世间人,都付笑谈中。叙事结构与剪辑的创新,静帧照片与黑白影像的运用,以行为心理学为基准,尝试用理论化角度,阐释人类欲望、动机、争斗与冲突,辐射至家庭、事业以及社会生活。但说教意味过浓,有些喧宾夺主。 |

|

95/100,雷乃对蒙太奇的运用登峰造极。通过解构自然界来解构人类,黑白片的插入是人物心理的映射。视角是冷静而客观的,三条故事线的揉碎打乱并没有破坏整体性,而是造就了宿命感。意识,情感,欲望,人类从出生之日起就面临着社会的异化,改造,于是所有的痛苦都压抑于潜意识之下。 |

|

四星半.首要的实验性在于打碎"场景"的时间属性(在这个意义下,雷乃从没变过),它们并不根据发生先后构成偏序,而仿佛各自独立的例解或幻灯片,其顺序全然取决于论述的逻辑:从纯是(Être)开始,直至对一般人类的动物行为学分析――那么,它是一部"论文电影"吗?雷乃精明地抵制了演证的诱惑,令论述从先行概念转而作为诠释出现,旁白便成了喜剧性质的闲话,承载着宏大理论和琐碎日常的冲突,真正构成一种杂糅的语气,一种微妙的平衡,一种带着温情和爱意的反讽,――换言之,理论反倒把故事浪漫化,让它变得"可爱起来",在这个意义下,本片堪称《安妮·霍尔》的同道.我们从混沌中拼凑碎片,只为发现全部存在的复杂性,解释的最终目的乃是显现出实事本身的不可解释――正如结尾的壁画,从远处看法度分明,在近处却不知所云. |

|

把金色的童年解构得一塌糊涂。然而解构摆在最前,让人物的喜怒哀乐像是仅仅在玩闹,极易倦怠。对“美国舅舅”的痴望预示着雷乃将拍出《I want to go home》这样的神片。 |

|

我想起杨黎的一首诗,他在诗里只写了擦玻璃的事,却会让人想到平行宇宙的理论,这便是诗歌的妙处:言外之意,弦外之音,言有尽而意无穷。其实电影也一样,电影可以用来图解哲学或科学。但如果先说出理论,再围绕理论展开故事,似乎就有些本末倒置了,会给人概念先行的感觉。不过也不失为一种尝试。 |

|

太太费脑子了。。。 |

|

第57届奥斯卡金像奖最佳原创剧本提名 |

|

戈达尔+侯麦+罗布格利耶,4星半。 |

|

算了算了,我这个年龄看只觉得冗长无味 |

|

科教片中的艺术片。 |

|

有点意思 |

|

阿伦雷乃,爷记住你了。 |

|

心理学。用老片加强心理。 |

|

总之对此类絮絮叨叨的电影无爱,虽然台词蛮不错的,这也是我不喜欢伍迪 艾伦的原因。 |

|

"论文电影",人人就像小白鼠。。

让人联想起扎努西的灵性之光。 |

|

咋让我觉得有点侯麦呢 |

|

这片怎么还没人修复发蓝光!之前上影节看的也是划痕厉害的胶片拷贝... |

|

絮叨 |

|

美国舅舅,生活在别处。选择逃避是人的生物本能。精妙狡猾的雷乃。 |

|

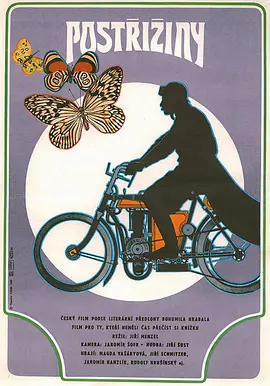

这部电影将喜剧戏剧叙事与法国外科医生,神经生物学家,哲学家和作家亨利·劳里特( Henri Laborit)的思想并列。亨利·劳里特(Henri Laborit)介绍了大脑的生理学,并简要介绍了自己的背景。同时提供了三个虚构人物的传记,他关于四种主要动物行为的思想,分别基于食用,逃避,斗争和抑制得到检验。这三个虚构人物的生活在各个方面相交(让与珍妮(Janine)有染,雷内(René)与珍妮(Janine)谈其工作的未来),每个人都面临着改变人生的决定性时刻。在这些时刻,他们被视为具有法国电影中一位著名明星的形象的自我认同(吉恩(Jean与Danielle Darrieux),珍妮(Janine与Jean Marais)和勒内(René)与让加宾(Jean Gabin))。 |

|

人的命运可以通过小白鼠的实验来体现。 |

|

阿伦雷乃真心新浪潮吊车尾 惟一拿得出手的本事就是纪录片混剪 |

|

【4+】2024.09.15|18.476.1316

第二部阿伦·雷乃的电影,很奇怪的电影开场方式,仿佛在听一场大脑和人类发展的讲座,中间夹杂着无太多共同点的人物,直到后来,魔法开始施展,在快速,不连贯的蒙太奇中解构他们离散的童年成长和青春叛逆,伴随着各种小动物的镜头和解释的画外音,非常有法国高雅特色,这就是电影奇迹的地方。 |

|

各种年代的探索:三个人物,每个人都都有许多层,许多年代。这是图解心理制图术重要尝试,地图在同一个人物和不同人物之间叠合和转换。《现在尖点与过去实面》。动物,穿插的老电影人物,非理性剪辑。 |

|

于斯图加特看完。 |

|

比较戈达尔式的论述 |

|

他的电影有时太伤脑筋。 |

|

我的金色大帝 |

|

大爱 |

|

分裂教教主阿伦雷乃。 |

|

小白鼠般的人生 |

|

用电影的方式拍了一部科教纪录片。白鼠是人类的耗材,人类是上帝的试验品。 |

|

雷乃这种倚重文本的,英文字幕進入得好累,人体行为解剖学,用患绝症来胁迫或者挽回其他人的桥段好像挺常见。从这三个人来看,上层阶级还是挺靠虚伪和慌言维系生活,普通出身的人则凭借善良和真诚遍体磷伤(好像角度完全错了😒) |

|

话痨电影。 |

|

工整有余 灵气不足 |

|

8.5/10。①如简介所写的三主角的故事:女演员A;生活顺利的男B(爱上了A,但B已成家,故两人陷入了道德与情感的困境);面临被辞退危机的男高管C。②影片是一方面制造间离一方面渲染情绪的「解构电影」(方法论同质于疙瘩的《蔑视》),其中制造间离主要通过解放时空(将不同的时空混杂在一起)来实现(值得注意的是有些时空的解放既有间离也渲染了情绪),具体手法如:开头运用声画对位的空镜头蒙太奇奠定制造间离的基调;不时插入各种异时空的心理与科学的科普解释旁白甚至段落;介绍角色背景的定格照片蒙太奇;不时插入其他电影的片段(与故事虽时空相异但情感同质);各种闪回与回忆旁白。③影像的情绪冲击还有提升空间;个人以为主情绪电影不应使用群像叙事(同质于《河流》),扣1分。 |

|

雷乃搁这拍生物学论文呢。以学者拉博西的学术讲解展开,他认为人的情感,心理和选择可以从生物学中的动物行为来进行诠释,分为消费、逃避、反抗与压抑。为说明这一理论,雷乃引入三个虚构角色的人生经历:出身于富裕之家,一路飞黄腾达,从广播主持人官至新闻部部长的勒加尔;出身于无产阶级工人家庭,选择从事表演事业的加尼耶;出身于农村普通农户,却走出乡村,通过学习会计专业成为纺织厂主管的拉格诺。以这三个人在人生关键节点所做出的抉择呼应拉博西的「动物行为」理论(但从学术角度其实是一种先打枪后画靶的行为),将那些或热烈焦灼或冰冷疏离的情绪归结于动物本能,苍白无趣而没有任何意义;但同时又各自对应一个法国老电影的影星,并在主线中穿插他们的童年经历进行解构,以创造出另外的叙事空间,雷乃传统艺能了。 |

![豆瓣评分]() 8.0 (5585票)

8.0 (5585票)

![IMDB评分]() 7.6 (7,046票)

7.6 (7,046票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![TMDB评分]() 7.00 (热度:7.49)

7.00 (热度:7.49)