|

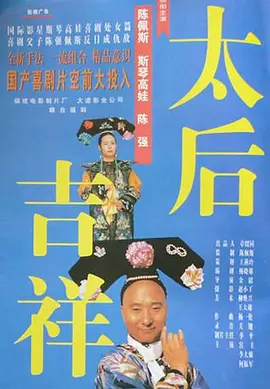

讽刺够刻毒,体制下的工商公安街道干部嘴脸可憎,以假正经扼杀青年争取幸福的努力。个体户筚路蓝缕,可歌可泣。“现在不是都讲民主了吗?”“民主是你讲的吗!”“现在都八十年代了。”“八十年代?九十年代也一样!”时年一九八八。 |

|

就电影本身来讲,这一系列看到目前为止最好的一部还是二子开店,这是第三部,极大讽刺了改革开放社会快速发展过程中的政府机关人员的腐败和盛气凌人,普通老百姓做生意不容易。虽然故事很现实,可总觉得作为话剧更合适。另外,宋丹丹年轻时是好看,可总有一种说不出的土气。 |

|

最堵心的一部,正直的人没好下场,各种小人当道,连曾经的朋友也背叛自己,唉 |

|

看看吧!这才叫现实主义啊!整个就是大陆版《黑社会》。个体户的步履维艰、国家官员的变相腐败、执法机构的嚣张跋扈,这些都不是最锋利的,而是完整呈现了一个不开假发票、不偷税漏税、不屈从潜规则的“傻帽”被体制边缘化的过程,他干扰了一部分人建立起的社会秩序和规则,只有这种人被清除出去体系才得以正常运转。前边看似有各类群体的不同矛盾,到头来,却只能分化出两种人:“傻帽”和所谓的“正常人”。 |

|

二子~~~~~~~~~ |

|

陈佩斯绝对有才,大智若愚的外表,思想之犀利、讽刺之力道令人动容;对体制内繁杂手续批文(各种哭笑不得的税!)、拿腔拿调的官腔、好溜须钻营不屑真诚质朴,以喜剧方式戳穿真相、洞悉丑恶;很难评判宋丹丹的选择,事实上,有些事总适合有些人做,真地不适合就放手吧。 |

|

“内民煮也是你讲的?”各种讽刺,老电影真好看!没有强行皆大欢喜的结尾,生活的现实充满了小人物的悲剧。 |

|

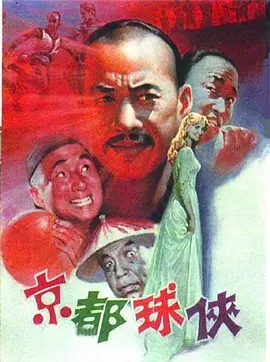

穆铁柱 |

|

没想到这个系列里二子原来是个反面人物,有的人不是老实,是没给他不老实的机会,活得不明白。再次感叹一下那个年代广电比现在开明,什么都让拍什么都让放。 |

|

再次在有时代背景 成长阅历的看 绝对的佳作!88年 针砭时弊 各种巧立名目 收刮敛财 同行勾结挤兑 审问二子那段 流氓听候官员调遣 讽刺的真刺骨 二子的爱情与事业 看到后面想哭 中间一段父子间说到了 民主 这部片子应该流芳百世 怪不得后面陈佩斯那么硬气地和潜规则对着干 傻呗 |

|

你可以相信佩斯是怎么一步步看清了一切,然后做到了抽身而出 |

|

万恶的市场经济,把人心都带坏了! |

|

居然不是happy ending,倒也符合影片的整体基调。“那民主是你讲的?你是不是怕人家整他没材料啊?”官僚作风,人浮于事,吃拿卡要,打击报复,这种讽刺尺度今天应该过不了审了。二子房间里贴的海报一张是《野鹅敢死队》,还有一张是张彻的作品,没看清片名。 |

|

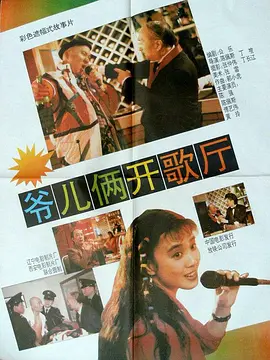

陈佩斯父子同台,罕见。对社会现实深刻揭露,对政府部门不作为、欺压剥削的事实进行批判,塑造个体者这一小人物的心酸路程,再现国家号召无法履行下人们麻木的表现。现实主义电影和喜剧在中国真的倒退了…… |

|

剧情接着二子开店,有不少讽刺 |

|

本片从一个小人物的视角出发 反映出社会中理想与现实的碰撞 官员与平民之间的碰撞 两代人之间的碰撞 突出了当时处于变革中的中国社会所存在的各种问题 就现在与过去的对比而言 我只能说当时那个纯真的年代一去不复返了 本片到底是喜剧还是悲剧 揭露出的问题值得我们深深的去思考和反思 经典的八十年代 |

|

蛮好的 |

|

真多 |

|

杀人诛心,你提了意见,那就安排你一个你提不出意见甚至还要去亲自拒绝这样的意见的职位吧。飞砂风中转,用在当时的个体户身上恐怕也不为过。其实各单位提出的要求样样在理。赚得多是不是该多交些税带动公共事业发展?卫生环境是不是该统一标准抓一抓?门前三包是不是该时刻贯彻?该不该配合好公安机关做好流动人口管理工作?都该。所以制度独立出来往往是中性的,不以服务为基础那再好的制度都像是在欺压。影片中的各级官员的行为可能也和中国长久以来不少人那种“缺了你又怎么样,有的是人会干”这样的心态有关。出了一个品牌不去珍惜,反而抢着去薅一绺,薅完算,反正后面还有张大菊李大梅,各行各业也如此啊,值得所有人深思。而二子当了个协主席后对英子的冷漠,是否也体现出一些群体对人的本性的消耗呢?妹妹你可能真的得大胆地往前走啊。 |

|

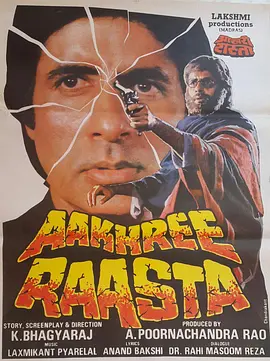

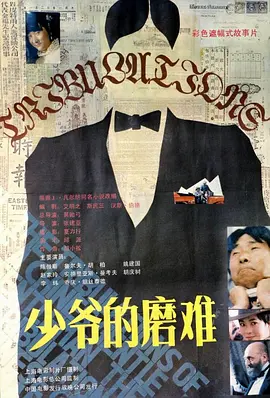

7.6_傻冒经理 The Silly Manager (1988),相比上一部《儿子开店》,安雯换成了宋丹丹,并在海报上署名,上一部海报上还是陈强、陈佩斯,梁天换成了娘娘腔的冯远征,80年代陈佩斯的电影就已经写实讽刺政府机关事业单位腐败贪污鱼肉百姓,没想到这种现象持续到了21世纪的现在仍在上演,最搞笑的是二子和英子在里面办事,老两口在门口望风。第一部是青年男女之间的嬉笑怒骂,感情友谊,第二部更多的是写实和对现实的揭露和讽刺,印象最深刻的是英子被二子上了心之后下桥唱起了,“妹妹你大胆的往前走...“,而桥上抱着吉他唱歌的年轻人们弹吉他和音,那个时候的年轻人自由且有理想、欢乐而随心所欲,想想若干年后的我们,活得狗一样低调,为了高考几乎放弃了所有的爱好与理想,而经历了高考,就业后,现在又背负着沉重的房贷30年....... |

|

童年经典 |

|

缨子换成了 丹丹!~ |

|

那个年代不错 |

|

二子系列绝对是国内电影的精典。向陈强致敬! |

|

现在看来挺不正确的现象:铁打的老头和二子,流水的英子。“现在不是讲民主了吗?”“那民主是你能讲的!”全场金句。但后面“感谢政府感谢公庵菊”直接破掉。二子到头来也真的只是个纸老虎窝里横罢了。他对英子的行为也让他见识到了后果,也是对个体的一个对照。 |

|

挺好看的片子 |

|

1 很现实的问题 赤子之心有时候避不开魑魅魍魉 所以后来我们就没了那一份珍贵的傻气。2 电影整体 喜剧的内核是悲剧 而悲剧是因为男主不够圆滑 不够利己主义 不会背后下刀子,,这就是讽刺 大大的讽刺。 |

|

继续怀旧~二子这名不错! |

|

那会儿尺度真大啊,官员们的面孔真是够够的 |

|

内含一段宋丹丹与陈佩斯的床戏。 |

|

和平他妈咱姥姥年轻的时候也还行,我都闻到大波浪里的丰花洗发水的香味了 |

|

陈佩斯的系列电影是我小时候的记忆… |

|

陈强、陈佩斯父子的电影好欢乐。 |

|

无法再重现 |

|

1997 |

|

在这里,但凡你活得像个正常人,那就是个傻冒。三十多年前如此,今天更是。 |

|

当年看得很欢乐~ |

|

陈佩斯经典啊 |

|

小时候看过 |

|

小时候看二子最后受到的排挤(连老爸也排挤),眼泪哗哗的,这哪里算是喜剧嘛 |

|

父子档 |

|

最早的一拨商业片。 |

|

太喜欢这样的电影了。细节多,有趣,生动,和时代也相关,会编会导会演。主要一点是片名叫傻帽经理,角色还真是个傻帽。没有搞那种人傻心善,好人好报,傻人傻福,看似傻实则很有智慧,这些都没有。最后真傻,有很多错,也没好结果。反正感性上,我特别喜欢。有点还有很多,我没法列举。 |

|

穆铁柱。。 |

|

这部是陈佩斯系列电影里与政府职能部门对冲的最厉害的一部,描述丝丝入扣,曾经体会过的人都会得到共鸣,88年,快30年了,政府职能部门的服务总算比那时候好多了!需要30年才有所好转并不值得夸奖 |

|

系列最佳 |

|

小时候的回忆,那时候陈佩斯好好玩。 |

|

初代比家美的几位员工怎么给换了演员呢,继续薅“万元户”的羊毛吧~ |

|

新现实主义 |

|

我很喜欢那个年代的电影从来不会只讽刺一面,也不会为了明确某种立意而刻意忽略人性的复杂,即便是喜剧也都敢于强调现实的悲剧性。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (4156票)

7.4 (4156票)

![IMDB评分]() 5.9 (49票)

5.9 (49票)![TMDB评分]() 7.00 (热度:0.60)

7.00 (热度:0.60)