|

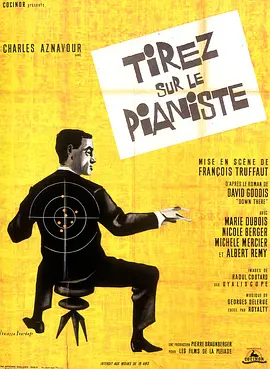

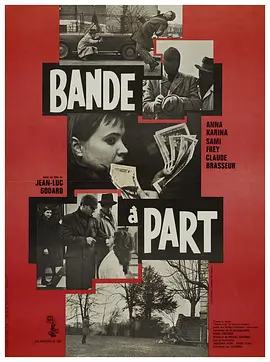

故事部分影射摩洛哥流亡领导人本·巴尔卡于1965年在巴黎街头被绑架失踪的事件,同时又是对美国硬汉侦探类型电影(例如《夜长梦多》)的致敬创作,自我标榜为“这是部政治电影,一个迪士尼和血的混合物”。

说出的台词没有顺畅的逻辑,就像最近金广发的钝角,一本正经地胡言乱语,如同AI大数据学习黑色电影后自动生成的剧本。而稍微有解释情节的话,却总是用飞机噪音覆盖,故意不让人听见。没有必要强行理解,笑过就好。 |

|

7.0/10。①女主来到一个深受美国文化影响的法国小镇寻找她情人被杀的真相。②一种「混乱无序的浪漫」(正如又时尚又酷/美的女主到处找情人被杀的线索,过程中还因此卷入混乱的黑帮斗争)的氛围的营造:时尚、浪漫、充满活力的高水平摄影美术;许多丝滑的高水平运镜/场面调度(营造优雅浪漫感);突然出现/停止的声音(配乐、飞机声、静音等);忽快忽慢的叙事节奏(比如突然开始大谈理念);时间或空间跨度大的剪辑;拼贴(画、打字机等)。③作为角色导向的电影,大部分情节都属于展示社会境况(远)大于展示角色状态(或者说为了展示社会境况而导致展示角色状态的影像极其冗余),所以观感挺无趣。 |

|

政治隐喻一窍不通,文化指涉也只能看出少许,但这色彩、构图和电影语言真的是美不胜收;花絮中的指涉介绍大有帮助;

Marianne Faithfull像朵花一样,上班途中听了一路的as tears go by~

|

|

与其说披露政治黑暗,不如说是装B诗歌大巡航。 |

|

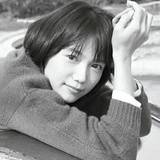

喜欢里面大量的人物对白。可以把这部左倾电影看作是让.吕克.戈达尔向美国致敬的小礼物吗?女主角还是御用的那一歌,苍白消瘦有一对很大的绿眼睛,极其符合60年代审美情趣的姑娘 |

|

#法国新浪潮# “这不是血,这是红色!”德勒兹在戈达尔千言万语中挑拣出最能概括其创作特质的言语。而与后一年的杰作《周末》相比,《美》更像是戈达尔闲暇时漫不经心的一次练手,段落镜头与商标式的跳跃剪辑的交替使用尤现散漫。

尽管如此,戈达尔仍以反叛者的姿态将银幕内外所指与能指的一一绑定关系撕得粉碎,一种具象的描述让位于一种词义学上的描述,就如《卡宾枪手》中的“明信片”段落。这种对词义学形而上的兴趣还表现在凭空插入的空镜头中,观者一如回到原初的牙牙学语状态——“达达”,令人回想起先锋主义的《机械芭蕾》。

戈达尔在《美》中也近乎摈弃了粗糙跳动的手持摄影,改以定机位的单镜头段落,这或许也说明了戈达尔是名自觉不自我重复的导演,风格的飘忽不定与离题怪异的情节遥相呼应。

2022.12.22 |

|

全法语的看得我云里雾里的,不过说实话戈达尔以及新浪潮对于电影的贡献更大程度上还是在于拍摄手法的革新啊,这片里面见了很多后来所谓的前卫拍摄手法剪辑,比如一个人对着镜头独白,其实老高早在40多年前就玩过了啊。 |

|

戈达尔又一荒诞讽喻超现实的电影,浪费了一个半小时,我还自认为过得很充实。 |

|

《美国制造》中出现的黑帮,悬疑等元素表明戈达尔在戏讽好莱坞惊悚片的“起承转合”。《第三人》式的倾斜镜头与导演招牌性的红白蓝色调搭配同时出现在影片之中,它却以激进的解构主义探讨即将到来的消费时代的不道德性并在如今一语成谶,“美国‘便成了该文化的代名词。左和右是一样的,人性不变 |

|

感觉就像戈达尔用五颜六色的积木堆了一部怪味道的noir。 |

|

除了摄影之外,这真是一坨狗屎... |

|

我发现我不是跟不上疙瘩儿的步子,而是我跟上了但是不知道他在干什么……好吧,三俗地说,我就是为了看安娜的。 |

|

“无论你做什么,都无法回避对他人的责任。沉默,具有和发言一样的力量。离别和亲近都是一样的痛苦。漠不关心,与爱管闲事一样。都会令爱消失。一方的忧虑只会使另一方,感到不耐烦。” |

|

是个是文字堆积的垃圾,词典上是这么解释的。健身俱乐部。特定的音乐中,用同样的语气阐述相反或者无关的事情,并且人物呈现特定的位置,影像和声音的冲突。不相关场景,保持五至八个群众演员。 |

|

红白蓝即代表美国也代表法国,戈达尔用起老道深沉的讽喻描述了美国文化的侵略性,同时也悲哀了一把法国对外来文化的不可抗拒性. |

|

Possibly the saddest film of Godard. Definitely the saddest scene of him — Marianne Faithfull singing the Rolling Stone, and interrupted by Anna. 再见,安娜。心碎过后遁入政治浪潮10年。电影里安娜念着,woman is the gateway to the unknown. 直男导演能拍出好的女性角色的唯一方法就是把女性当作神秘不可解的存在并报以尊重。 |

|

我只知道安娜·卡里娜美丽无比,我只知道戈达尔的影片一贯画面明快。 |

|

怎么看怎么觉得有钱德勒的影子,不应该说是马洛的影子。政治隐喻一点没看出来杀人场景太幼稚戈达尔应该重新修炼一番。脑内了下拍摄现场戈达尔摆好机器叼着烟跟演员们挥挥手「机位放好了你们聊的开心。」 |

|

“这不是血,而是红色。” |

|

« Ça se passe en France, à Atlantic City. L'histoire ressemble étrangement à une ténébreuse affaire autour d'un nommé Ben Barka. » (JLG, 1966) 前重看「Masculin féminin」en DCP |

|

差点就睡着了 |

|

除了满屏的美女,别的都没看懂。。。 |

|

似乎是与《小兵》的呼应,是戈达尔与Karina的刻意告别,天真的女孩终于卸去脆弱,徒留离去时疲惫的神态,左派零年无法对抗资本主义消费社会的强大势力与幻觉,爱情无法弥合二人性格的沟堑与命运的错位。炙热的爱无法指向永恒,但记忆可以,电影可以。R.I.P. Anna Karina(1940-09-22 - 2019-12-14),永远的新浪潮赤子,留下了浪潮中最纯真的面庞。 |

|

右虽然愚蠢反动,但是左,已经被时代抛弃了……btw全片每一帧几乎都是构图教材 |

|

对法国女演员的发掘上,戈达尔也许比不上特吕弗,卡里娜是唯一独属于戈达尔荧幕的美丽脸庞 |

|

戈达尔大师的所有电影都难看,本来是黑色或者黑帮故事,却故意不交代清楚情节,局中人还时不时念诗、感叹人生,给文艺青年装B用的吧。他的女主角都很美,巴黎式的诗意的美。 |

|

Cinefan forever Godard DCP 68$ M+ 同場加映《展望》(《風流世界》選段)

瓣人短評:Godard用五顏六色的積木堆了一部怪味道noir

瓣人短評一如既往太過精境,政治電影、化簡為繁、胡說八道,對typical film noir的解構同時亦運用大量具象的可符號化元素閱覽情節,畫面被搽抹過量色彩、情節被分切剪接阻斷、Godard對Anna Karina的madonna–whore complex特性塑造、對典型殺手黑色電影進行咀嚼後的Godard式變形 |

|

卡通片的传统,blank wall,色彩 ,多处对AK的特写------------写给安娜的告白。片中两处借

Anna Karina的枪结束了自己的生命(角色隐喻的是戈达尔)两人合作的最后一部作品。Oh,Paula,我的缪斯,你夺走了我的青春。 |

|

尽管没看出个名堂,但电影真的很美。 |

|

3.5。《小兵》那一套再来一遍。读过相关的文章才明白一些,原来不光是我觉得电影绕,戈达尔在这里有意靠近霍华德的《夜长梦多》,后者也是一部很难琢磨透的悬疑电影。卡里娜在这里也是最后一次为戈达尔出镜。后知后觉地,还蛮多没看出来的值得玩味的地方。 |

|

Nous sommes capturés par un énorme système formel. Nous sommes l'extase de la politique et la tristesse de l'amour. Nous sommes la naissance des mots et la mort de la pensée. Nous sommes la révolution finale apportée par le film à l'Europe : les États-Unis, la démocratie hypocrite ; nous sommes la victoire finale et la grande défaite du fascisme. |

|

6。疙瘩儿那时候真是图样图森破啊 |

|

哦 看不懂闹 颜色么一直三原色有点儿看腻了 情节么不知道为毛要这么复杂的 有点重形式啊 话么有点儿多的 反正就是很不喜欢啦 不给星啦 哼 |

|

这部更文本一些,一段一段的,看到最后愈发觉得好,有一种恍然大悟的感觉!全是黑色电影的元素,但是戈达尔用自己的方式讲述了一遍!女主来到一个深受美国文化影响的小镇查询男友去世真相!上来就鲨人搬人,打字机,被警察问询。然后又有俩男的帮他,当然他们都是有目的的!最后,女主逃出生天,很休闲度假的感觉坐在车上。期间女主看书,美国电影广告画。美国文化真是到处入侵,法国文化无能为力,戈达尔很敏感,等到8090年代,那时候才是真正的无力招架!导演其实拍得还是很有魅力,跟安娜卡里娜的作品都是兼具思想和可看性,安娜实在太迷人太吸引人了!离开安娜,戈达尔就太抽象了!戈达尔还是比特吕弗好,特吕弗太世俗情节剧了,小情小爱的;而戈达尔却有很多思考愤怒和我不同意!这俩人后来分道扬镳其实是必然的,俩人其实思想不在一个层面! |

|

可以历史的看,努力“看懂”;也可以艺术的看,保持“感受”;更可以尝试对话、表达性的参与,彼此建构与“完成”。

东西方的碰撞,新老西方的分合,是危机也是挑战,是有创伤也是创造,努力在各自陈述,也需要用力去听和自我反思。

戈达尔的红白蓝,美国抽象表现乃至波普的各种大色块,都在彼此彰显着各自“存在——老大帝国或老欧洲的温情脉脉与全新野蛮人的妖艳骚货是相得益彰还是水火不容?是明里互喷、私下不爽而身体诚实的交媾?还是意识形态剑拔弩张之后的不应期与娇喘假高潮?

通片的特写乃至大特写、定格与间离,如同糊在脚面上的蛤蟆或拉在裤裆里的东西——一个是吓不死你但有点恶心;一个是虽然恶心却以为是黄金!

|

|

一部戈达尔式的政治电影,跳脱、戏谑、令人困惑。难懂的台词,饱满鲜艳的色彩,潇洒自在的长镜头。用飞机、车鸣、枪响声盖过Richard Politzer的名字多到了有点滑稽的地步。随性、常常戛然而止的配乐。看这种电影的感觉像极了看同时代的现代艺术作品。 |

|

好平庸的戈达尔。几乎里面的手法都是在重复自己做过的。后来给《十分钟年华老去》拍短片的时候用了这里的一个段落。安娜卡里娜说It's all Chinese to me的时候往上扯眼睛,我还是要挥舞政治正确大旗皱个眉头。 |

|

“左的公元元年”,戈达尔从这部电影重新出发,吉加·维尔托夫小组的先声。是戈达尔最后一次试图在好莱坞类型电影中寻找新电影。当然在《东风》之前,他和小组成员就已经明白“左派观点的西部片,本身就是错误的”。所以说,《美国制造》是旧形式的结束,也是新形式,新探索的起点。声音与画面,本身就是一种政治关系。 |

|

影像的借用重组和拼贴 故事和声画的错位 虽然一如既往抽象理性 但是你无法不去想有些台词是戈达尔写给卡里娜让她念出来的 这又多么感性 besides 卡里娜其实可以是个好演员 她可以演得非常厌世且冷漠到皮肤的褶皱里 但我忍不住想到这是她从戈达尔身上学来的东西 戈达尔却自己被它迷惑了 这也是为什么这个电影(或者这类电影)明明能做到法外之徒那么漂亮 却最后不过如此 你永远没办法真正置身事外 ps 其实戈达尔拍的一直都是类型片 所以完成度很重要 这部就是不太行 |

|

实在是受不了戈达尔的烂片。新浪潮?呵呵后! |

|

《美国制造》①女主来到一个深受美国文化影响的法国小镇寻找她情人被杀的真相。②一种「混乱无序的浪漫」(正如又时尚又酷/美的女主到处找情人被杀的线索,过程中还因此卷入混乱的黑帮斗争)的氛围的营造:时尚、浪漫、充满活力的高水平摄影美术;许多丝滑的高水平运镜/场面调度(营造优雅浪漫感);突然出现/停止的声音(配乐、飞机声、静音等);忽快忽慢的叙事节奏(比如突然开始大谈理念);时间或空间跨度大的剪辑;拼贴(画、打字机等)。③作为角色导向的电影,大部分情节都属于展示社会境况(远)大于展示角色状态(或者说为了展示社会境况而导致展示角色状态的影像极其冗余),所以观感挺无趣。(持人的摄像机) |

|

戈达尔居然拍过这么烂的片子哈哈,崩塌程度堪比《房间》了。学生作业都算不上,也就一室外课本剧吧;最致命的还不是全程表演的做作,是他真把“过家家”式的情境当真了——借个窗口表达立场也不能这么随意吧,在新浪潮里这都是垫底。女主几段独白诗思倒是有点感觉。 |

|

萨特存在主义哲学。即兴作诗的酒保。“无论你做什么,都无法回避对他人的责任。沉默,具有和发言一样的力量。离别与亲近都是一样的痛苦。漠不关心与爱管闲事一样,都会令爱消失。一方的忧虑只会使另一方感到不耐烦”杀人后诗人写诗,但也被杀。 |

|

好像一部装帧精良的晦涩小说,漂亮但是不懂 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

阶段性的戈达尔,60年代被美国式文化影响和继续开创性的试验,用彩色片面部特写和风衣身姿确立女性最好的展示;有故弄玄虚在于“P”时产生噪音,但使用贝多芬第五交响曲像是一种对于已婚女人的延续,是古典乐能取代的剪辑功能? |

|

太爱摄影了!超pop art的感觉 加上wordplay 特新潮!只是太多政治题材了 要是不了解法国20世纪历史和各党派 这部电影很难看懂。 |

|

比起这个阶段的巅峰《周末》中与表达高度结合的间离系统,这一部明显还是摸索阶段。对于好莱坞式的悬疑黑色电影的戏仿与类型解构,很像《法外之徒》。插入的哲学与诗歌似有可见后期作品中打破声画连续性的拼贴手法的雏形。在戈达尔看来好莱坞的政治电影等于流点血的迪士尼合家欢,借着这个反好莱坞式复仇悬疑故事的壳子,戈达尔装进的是对于美国文化入侵的不安,“法西斯是道德的美元”“广告是一种法西斯”,比起后期成体系的批判,此时仍停留在碎片式的牢骚。安娜与戈达尔合作的最后一部电影,其后,戈达尔电影逐渐变成了他作为左派的批判弹药库。演员几乎被完全工具与符号化,那早期作品中优美而清俏的浪漫,随二人的分道扬镳,不知所踪。「戈达尔25」 |

|

1、一颗精美糖果纸包好的软狗屎。

2、法语大概是我感觉最难听的语言。

3、法国人演戏时脸上常常带着“我是个演员,我在演戏,我演得很好,你看不出来我在演戏,因为我是个演员,我在演戏”滚动播放的弹幕。 |

|

Marianne Faithfull也演了??我要重看了。2016/10/29重看 女神客串 还唱了as tears go by |

|

我想颜色少但鲜艳+我的机位应该对着墙+我要搞一搞类型片+演员们你们慢慢聊 |

![豆瓣评分]() 6.9 (609票)

6.9 (609票)

![IMDB评分]() 6.2 (3,280票)

6.2 (3,280票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 6.20 (热度:5.65)

6.20 (热度:5.65)