|

网烂到爆炸!!!然后这片子我怎么这么无感啊!!!可能也是网太烂不得已分几次看完的缘故...一直不知道在讲啥!!! |

|

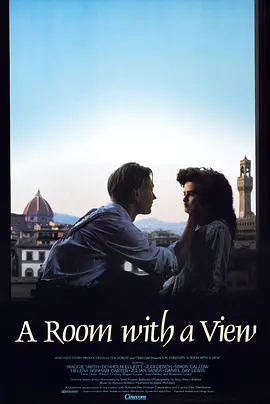

这种古典式的英国电影看多了真会上瘾…更何况里面全是戏骨。 |

|

难得佳片,与老马丁的《纯真年代》可相媲美,生活细节阶级矛盾交织一体,内敛视角中蕴含汹涌尖锐的人性对比与对社会出路的价值判断。 |

|

精致华丽而又嚼之无味的英伦大餐,剧中人物感情线的逻辑一塌糊涂。 |

|

虚伪的探讨新旧阶级冲突的英国电影,最后bast的死和他可怜的未受教育的妻子(她的寡妇生活在结局甚至没有提到)成为最终安静和平结局的牺牲品,完全是ivory的一次倒退,画面和结局的轻快可爱简直令人作呕,比起看得见风景的房间简直是全面退步 |

|

我不喜欢福斯特,他的小说情节总是很牵强,霍华德庄园是这样,印度之行更是这样,看得见风景的房间稍微好一点。我也不喜欢他的角色,道貌岸然得很厉害,没有什么值得同情的人,没有人可以让我identify with,总之没有什么可以让我喜欢的。连他的irony也不讨人喜欢。 |

|

伊沃里生涯高峰之作,第三次改编福斯特小说,获戛纳45周年纪念大奖,艾玛·汤普森加冕奥斯卡影后。1.艾玛真的是眼角眉梢都是戏,也有点本色出演的感觉。她饰演的玛格丽特始终是影片的道德核心,塑造了一位近乎完美的女性形象,善良,宽容,智慧,温和。务实而隐忍的她也成为上层与下层阶级间的中介沟通者。2.浪漫而执著的海伦有点继承德国浪漫派的感觉,巴斯特为一睹黎明天光而徒步夜游于蓝花丛的画面也是典型浪漫派场景,家族姓氏施莱格尔更与浪漫派理论奠基人相同。3.玛格丽特似乎命中注定能得到霍华德庄园,一如各种遥感与巧合、总是将她认成女主人的老管家,还有那棵树干上嵌着猪牙的老栗子树。4.维尔比演的查尔斯总是咬牙切齿,无情而傲慢,与[莫里斯]迥异,又不无喜感。西蒙·卡洛第三次与伊沃里合作,打酱油音乐家。5.倒下的书架。(8.5/10) |

|

這怎能算作悲劇,它分明是比悲劇更加慘淡而平凡的現實。 |

|

#重看#较之原作的内敛克制与更庞博的体量,电影在处理情节上显得戏剧化了些,人物性格更强烈凸显,尤其是妹妹的理想主义情结与务实姐姐之间的对比,然而最终的心意相通,也不枉威尔克斯太太一番托付——这种基于女性间的相知相惜突破阶层的壁垒,相当温暖感人,且不仅奠定后续剧情推进,也为延续强调阶层融合提供庇护。

完全关乎阶层分化问题,姐妹俩成为上下两层的中间层,即可上升到浮华上流,亦可下沉至草芥下层,成就一幅彼时社会的全景图;富人可以重新开始一百次,穷人拥有读书或音乐等艺术爱好也是一种奢侈,所有恩怨始于并终于霍华德庄园。

布景优雅,田园风情令人沉醉,尤其是巴斯特梦游般徜徉于蓝紫花地,行走在绚烂的梦里,生命如流星。 |

|

他穿过一片没过脚踝的风信子,灵魂彷佛得到了洗涤和升华,他呼吸着浸染了阳光的空气,往昔峥嵘岁月日渐衰落,覆盖在草地上的影子被拉得骤长,头顶的垂叶上滚落着金色的露珠,飞蛾与蝴蝶欢乐地相聚起舞,一会儿飞到这边,一会儿又飞到那边,沉醉不知归路,抬头眼前窜出一头鹿。【translated by myself】 |

|

细腻,景色美还有里面有即将要走向哥特的海伦娜。音乐也好~戏骨也多 |

|

看似平静的中产生活背后其实暗流涌动。年轻人的抱负与愤怒被虚伪的中产世界扼杀,被碾进尘土。Samuel West贡献了自己最美型、最令人揪心的荧幕形象。 |

|

玛格丽特务实圆通,清楚自己所追求的高雅体面的生活无法离开资本的托底,甘心嫁给卑鄙的资产阶级新贵,海伦理想疯狂,执着追求于心中那点浪漫,与底层文学青年巴斯特未婚先孕,孕走他乡平静生产,其实这对姐妹都是富有艺术修养善良包容拥有较高精神追求之人,各自的不同人生选择很好地反映了中产知识分子的尴尬境地,最悲催的还是巴斯特,一生被工业社会挤压,一心追逐文明却死于书架宝剑的高压之下。这是个剧情咋不吸引人却很有思考余韵的电影,每一帧美如画卷,迷离梦幻,也残忍。 |

|

卡司是好的,但是剧情太弱了。 |

|

很多对话场景用淡入淡出的方式中断节奏,比较技巧性地让故事变得含蓄,好像悬疑警匪中见得多点。没有什么罗曼史,感情与礼仪与阶级与自私的人性互相打断,结局因为Charles的失手杀人造成,看上去真没有来由,也完全可以避免。但给了故事一种况味,这些事本来就是歪歪斜斜的。 |

|

繁华落尽,庄园绮梦。同样的班底主创编导,与《告别有情天》呈现的风情韵味截然不同。英伦上流阶级对底层人民的淡然漠视,一场房屋继承权引发的一地鸡毛,现实主义姐姐与理想主义妹妹之间的思想碰撞,以及暗流涌动尖锐犀利的阶级矛盾。然而最最讽刺的是,主角们在经历了一系列的世事变故分崩离析,居然还能够毫无芥蒂的共处一室,可见贫民也不过是中产握手言和岁月静好的牺牲品而已。 |

|

真正含蓄的情感表达,着实意外的应允求婚。文青职员Mr Bast于贝多芬讲座后的寻伞邂逅,在出走的清晨穿过一片蓝铃花。栗子树上镶着的猪牙。Emma×Hopkins,总觉得少分贵族气,分明还是去日留痕中那两个隐忍的管家。Too British |

|

實在是缺乏共鳴。如果E. M. Forster希望要表達的是生命無常,那我要說他劇情編得令人厭惡。 看完惦記在心中只剩Samuel West的失業窮人說他常常在晚上看星星一直走路的部分。 /2012年補充:雖然厭惡,但劇中各可憐可鄙的角色總是時不時襲上心頭。 |

|

@资料馆。三星半。“有趣的人没有房子。”而广厦万间的阶层,是否愿意,又在何种条件下愿意留宿你哪怕一个晚上呢?艺术是上层才配享有的消闲,偏偏上层无论表面如何,内里往往视沉迷艺术为幼稚与疯狂,总不会跟着北极星,在黑暗里走上一夜。中产倒最易滋生浪漫想象,但面对可能阶层跃升的求婚,回应快得可以让求婚者和观众一起措手不及。三个家庭,上流中产与无产者,你选择与谁共情?一个细节,Meg把家当搬入霍华德庄园时,摆上书架的是狄更斯。最后砸到Mr.Bast身上的恐怕也是。狄更斯温情的人道主义何尝真正影响他们呢?片子最后让我切齿的还有海伦对汽车那自然如家人式的一挥手。可怜的Jacky命运如何了呢?p.s. 片中有一场灾难式的淡入淡出剪辑,完全不明白用意为何。 |

|

一个极其自私狠毒的人,娶到了2任善良的妻子,这是怎样的幸福?

也许上帝是公平的,他的儿子,女儿儿媳又是怎么样的傻瓜! |

|

没有长日留痕的那种虐,但阴郁的感觉自始至终萦绕心头。Wilcox父子着实刷新了我对hypocrisy一词的认知,果然最后报应就来了。当然这样的故事哪里都会有的,只是如今还有几人能拍出这等质感。『黎明不是美好的,放眼只见朦朦的灰』。 |

|

以我现在的状态,在看完此片和自杀之间,我宁愿选择后者......短评里除了带“英伦”两个字还敢有点新意吗? |

|

一番似若注定的庄园轮回间,命运已是斗转星移。了不起的巴斯特,令人心颤之颜,令人心碎一生。让只知糟蹋的人糟蹋,让值得珍惜的人珍惜。你可曾见到黎明?我曾追寻它。此情可问天。古典淡雅中澎湃汹涌出浓烈与震撼,伊沃里这门看上去好像已经过时的技艺再想看到不容易了。7/10 |

|

最佩服玛格丽特自己躲在房间瘫软崩溃哭泣,出来继续温婉贤淑顾全大局地说事,还是在自己丈夫面前。看见妹妹海伦怀孕自己先不忙着惊诧,而是先把事情弄清楚再想办法,很理性而又对身边人充满爱。这就是传说中的完美女性吗?

全程舔颜海伦娜,年轻时候的小圆脸大眼萌也太迷人了,还有一头巨浓密的金色羊毛卷。

英伦口音不够重差评。资料馆的椅子好好坐,木质墙地有剧院的感觉,大家看完还鼓掌,要的就是这氛围。 |

|

庄园作为静止参照物见证人世变迁与繁华落寞,是英国传统文学中常见手法。英德截然不同的精神气质在中产姐妹二人身上具象演绎,书本代替父权给女性道德规训,也暗中交与渴慕自由的曲径。误入深宅的底层夫妻成为上流社会展演权力的舞台,戏剧落幕之后旋即弃掷,而静穆田园如常照旧。几处黄昏与黎明朦胧光影的浪漫效果与整体晦暗陈旧的色调对比更显幻梦一场的无稽荒唐。戏剧性呈现轰然倾倒的书架也把悲剧核心推到高度符号化的收束:陈词滥调与伪善作秀,来自书本的上层阶级高高俯瞰的自由慈爱,不过是封存在纸与墨的字眼,此刻却具备了无声谋杀的千钧之力。仁义道德比尘埃更轻浮,尘埃聚散的无情中姓名如草芥,大宅若永生,谁离开谁留下,一个满足阶级道德期待的女性样本命中注定成为庄园主人——她是庄园的心脏,庄园是她的城墙,一座隔绝温情悲悯的孤岛。 |

|

4K修复版放映,霍华德庄园作为贯穿始终的叙事装置串起了发生在几年时间里几组角色之间的情节剧,这种叙事方式不禁让人回想起Madame de,与后者不同,本片更着重于刻画这几组角色身上由阶级差异所带来的冲突,以及那些超越阶级禁锢的共通人性,基于原著,本片是具有丰富内涵的20世纪初英国阶级生活特写 |

|

还以为一定会高度还原那一席关于如何帮助Bast的谈话,140分钟还是有点赶。汤普森阿姨的眉毛会说话。说起来霍普金斯老爷子和汤普森阿姨万年CP是James Ivory的功劳呢…不过果然真·官配还是Helena和E.M.Forster吧 |

|

一,这个阶级的人真是超级的惺惺作态,而且还不知道为什么要撒谎啊什么的;二,英国完全没有男女授受不亲的问题,可以随意表达情感,随意接触,随意说话;三,为什么一个死老头来了,会很愿意嫁给他呢?太奇怪了。但是这种英伦味很对我胃口 |

|

與其說是個批判或寄託,不如說是個生動而令人感傷的切片素描。作者對每個階層都寄予了一些同情和理解,是個看完後難以歸類的電影。 |

|

穷人就是穷人。英伦风情,虚伪的贵族,真实展现。人设屡屡想到唐顿庄园。 |

|

James依旧长身玉立,绅士风度却全然换为了浅薄轻佻;下意识要把他敲醒,他怡然沉潜梦境中,直至步入监牢。Emma甜美的脾性当然可在沉默多思的男人眼睛里挑染起喜悦,也会无私地拥抱他的疲惫,原谅脆弱、化解争端。Helen刚毅,Bast高贵,所幸上帝造下生灵,在血脉中抹去忧虑。生活,可快乐吗?可痛苦过? |

|

太英国了,接受起来有文化折扣 |

|

海伦娜年纪轻轻就很适合这种会被形容为“疯狂”“古怪”的角色了,虽然实际上真正不正常的是那些道貌岸然且缺乏同理心的上流人士。有些突兀的地方,比如大姐和Henry到底是怎么看对眼的,不知原著有没有细述。大姐本来和小妹一样对文学艺术感兴趣、对贫穷的文青朋友包含同情,和冷酷资本家结婚以后似乎也或多或少对穷人表露出歧视,最后在继子误杀了小妹的情人之后还是没有离婚,这个过程中她曾经的魅力也一点点淡褪了。 |

|

6/10。不可否认伊沃里是还原英国古典气息最到位的美国导演,把原著中全部细节搬入电影保持一成不变需要很高的剧本掌控才华,只是这样看起来更像单纯把书页图像化毫无灵魂的照葫芦画瓢,隔靴搔痒,流水乏力,虽然结尾爆发出来了,但唯一俘虏人心的是诗情画意的田园风光。 @2014-05-24 02:55:07 |

|

Ivory实在差劲的节奏感差点拖垮了整个一部完美的情节剧。不过除此之外,本片毫无指摘可能。尤其在女性心理描绘上做的十分突出。ET阿姨和Vanessa奶奶演得太完美了。另外,本片摄影实在是精美,特别是打光。 |

|

一栋房产引发的阶级斗争 |

|

好沉闷。高雅与市侩的矛盾,姐弟三个经常在楼梯上俯视对外造成压迫感,获奖的女主角演的够过敏,神经兮兮的片子。倒是把英国的好演员都搬来了。 |

|

可以和迈克李“又一年”做类比,都是从心智成熟的视角,观察偏执的一方,不过又一年的重点在心理细节和表演,霍华德庄园拥有更复杂的戏剧冲突和人物关系。一厢情愿+一夜情,在第三视角看来如疯癫一般,而回国后的海伦越发冷静,让玛格丽特吃惊,但这条传统的痴男怨女+阶级差异线并非重点,巴斯特也没有离开妻子。玛格丽特凭借惊人的理解通感、得体处事赢得了亨利夫妇的感情;并且关键时刻坚守底线,让海伦留了下来;最惊人的是,她真的能消化亨利的爱与愤怒,最后亨利云淡风轻说出字条真相 就代表她修成了正果吧。两处硬设定:庄园归属与巴斯特被杀,属于同类悲喜剧常见套路了,没什么。不满的一点是,因为视点不在海伦这,因此海伦的执著(巴斯特的工作与一定要住庄园一晚)就变得意义不明。与纯真年代相比,整体感和取材都更胜一筹 |

|

James 有些可怕~呜呜呜~ |

|

我印象里只看过碟,不记得之前的影节影展放过大银幕,电视里呢?Merchant-Ivory-Jhabvala 铁三角组合的第二部福斯特改编(贾瓦拉没有参与《莫里斯》的编剧)。Welcox-Schlegel-Bast 无疑是上世纪初伦敦市民阶层的三个面相,新钱的粗鄙,智识女性有了经济独立之后不仅热爱人文,也开始关注社会话题,而时常被拮据所困扰的中下层市民是否有文化的享用权,不过仅仅这些是不够的~ 原著文本的修辞、文体感和本片视听上的精致是吸引人的关键~ 当然,“英国味”的四大元素不能少:家族、财富、势利眼,还有。。。庄园,哈哈哈~~ |

|

庄园 |

|

竟然里面没有一个人物是招人喜欢的,除了夜走一整夜的桥段,就没什么亮点了。 |

|

老头的角色里最讨人厌的一个。。。基本上这个电影里每个人不是可怜就是可恶....sigh...有谁最后还去关心寡妇Jacky呢... |

|

稍微长了点,不过很好看。这卡司真棒。还有海伦娜卡特那时候真好看,和看得见风景的房间里一样。 |

|

英国社会的风情画 |

|

初识艾玛·汤普森的一片。 |

|

这部电影里的英国人冷漠自私虚伪,电影好看是好看,可是杂乱混乱,只有风景在提醒着人们这是Ivory的电影 |

|

James Ivory出品,一贯的美学风格。 |

|

【重看】紅墳墓只有出場前20分鐘,但是她演得最好,搶盡風采! 也最喜歡影片中由她揭開的女性情誼。英式田園風光好 -- 嫩芽初開的春天、綠意盎然的夏天,滿眼綠意洗滌了滿身塵囂,看淡了人情世故。 |

|

是大臣里的sir Frank是乡村宴会上的宾客之一。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (13045票)

7.5 (13045票)

![IMDB评分]() 7.4 (37,509票)

7.4 (37,509票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![Metacritics评分]() Metacritics: 88

Metacritics: 88![TMDB评分]() 7.04 (热度:13.79)

7.04 (热度:13.79)