|

有点闷,但不难看。整体上虽然实验意义大于观赏价值,但影片的摄影、剪辑等诸方面都很出色。 |

|

嗯 |

|

几乎睡着,要不是最后那几枪...... |

|

8.9;烹饪与组装枪械的搭配进行如此其乐融融 |

|

略闷,开头的讲说解释了主题。工业社会下人与人,人与社会的关系。兼顾性的困扰。整体段落都很生活化和写实。结尾是种新生 |

|

看名字我还以为讲的是大盗迪林杰. |

|

真喜欢啊!从这一部开始我要关注Ferreri的所有片子。Adriano Aprà在片后的访谈中说:“这是一部绝望的电影”。 |

|

好看,这才是未来考古学,从精神到细节都有了。聊象征什么的毕竟图样。 |

|

费拉里真是酷爱美食;结尾我喜欢的 |

|

有意思,然而完全不能接受,又是一个多次看得睡过去的片子。处处像最最普通没有味道的现实,然而又处处像个谜。结尾更像是个真假难辨的迷梦。关于性器的解读,完全是无关的降格的废话。 |

|

性焦虑电影 |

|

四星半 |

|

意大利影片,整片好像行为艺术一样,虽然不闷,但不是很明白导演到底想表现什么。片中那段手的舞蹈非常优美。 |

|

说实话吧,我快进用了15MIN看完。然后速度打开豆瓣,在给二星还是三星上犹豫了30S。 |

|

大师片通常都得熬到结尾才能有小高潮...膜拜是不必要的... |

|

无聊。 |

|

電影存活在隔日清晨/中途我想殺了男主角. |

|

个人化比较明显,影片开头就提出了主题:工业化 |

|

超级喜欢!!!多么奇怪的电影啊!!!神了!!! |

|

一部戈达尔式的电影。资产阶级的腐化,只有过舒适生活的人才有权利选择真正的癫狂。马尔科·费雷里是一名少见的奇异古怪的导演。他很爱吃,他的电影里总是少不了吃。 |

|

跟饕餮大餐一样难看 |

|

portrait of family men |

|

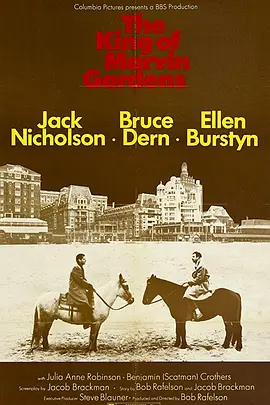

8.0/10。中产阶级男人各种空虚疏离异化(包括杀死妻子)的(日常)生活。整体上是传统故事片(精美/设计精巧的高水平摄影美术、整体的剪辑语法、过多增强戏剧性张力的配乐等),但叙事/故事情节却非常去戏剧化(偏自然主义),这造成了影调的徘徊割裂。 |

|

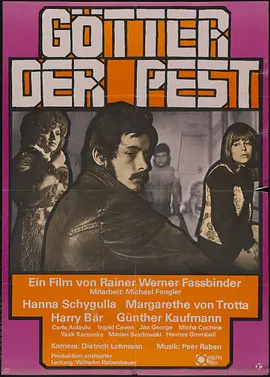

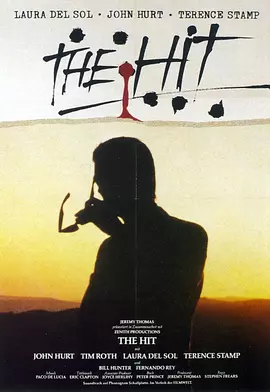

比《再见猴子》更喜欢一点。一场无预谋的谋杀,当枪出现时就已经预感到了后面的悲剧,工业社会的隔绝、战争阴霾,还有中年的“无因愤怒”,都注定使这场嬉戏不能以彻底的嬉戏来结束,即使那把枪已经完成装饰得像个玩物一样了。电影的配乐也还挺好。 |

|

观影盘点期,看过留脚印~ |

|

平生看的最无聊的一部电影,让我想起《爱在黎明破晓前》中,男主提到的拍摄一个人24小时生活剧集的想法 |

|

更像是一部实验电影 |

|

又是一部抨击工业化进程的电影,其实从安东尼奥尼的<红色沙漠>里就能看出,当时工业化时期的人特别是男性,相当无聊并且恶趣味,本片男主角也是这一类的衍生体,他受美国公敌狄林杰的影响,用一只枪完成了自己作为雄性的变态升华,, |

|

即将收尾之时,男主角调大了音响音量,影片的音量也随之增大。这男人分明就是性无能,枪、子弹、蛇都很能说明问题。并且裹着围裙做饭颇有一种“人妻”相,严重的“性别丢失”。片中的那段“手舞”很美。 |

![[]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

精神病电影 |

|

个人实际的生存需要遭遇了工业生产,生活环境批量化致使人与人之间产生疏离。这是一部放弃粗线、只对焦细节感染的影片,迷醉的背景乐、慢节奏的室内活动、冷感的“小剧场”,都形成一种自我隔绝。红色枪械更像是社会人的异样绝望,嬉戏而又焦虑。完美的作品,后劲灼人。 |

|

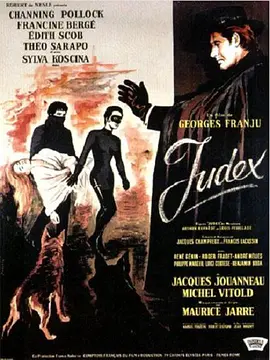

Dillinger Is Dead |

|

软男就是很容易这样 |

|

费雷里不满足于简单的,模式化的纪录,流动特写、唐突变焦、挪用拼贴等标志性的现代主义电影技巧已被费雷里使用得驾轻就熟,而其中令人困惑的怪诞取景折射出的则是工业时代无处遁形的刻板与教条。影片的情节时间几乎与事件的实际发展相符,堪称男版的《五至七时的克莱奥》,男主角也与克莱奥类似地沉溺于自我的镜像之中,他是影片的一名主动的“观者”,同时也是片中片里被动的“观者”,在黑暗的子宫状空间里,迪林格尔似乎进入到了半梦半醒的模糊状态,这种“催眠”正是阿尔都塞语云的“询唤”机制发生之时,正如声源的时而未知,时而存在;以及电视影像的介入,虚与实的碰撞交织。费雷里实则是讲影片伊始时研究者朗读的论文进行了一番影像化视觉化的图解,结尾突如其来的滤镜切换,象征死亡的血红君临,预告人类社会的葬礼。

2022.10.14 |

|

爱伦坡式象征主义的后现代演绎 |

|

“这是一部绝望的电影”。——彼非众生,非不众生。——绝望无我、无人、无众生。——绝望即如来——无所从来,亦无所去。—— 绝望让人如此牛逼。——牛逼到让人绝望的电影。 |

|

论:

传统意大利美食的烹饪

枪械的拆卸、维护与涂装

以及

睡觉不卸妆对皮肤的危害 |

|

790 VS |

|

震撼。。。。。。。 |

|

十分无聊,名不副实。一个人回家做了一顿饭,发现了一支枪,就杀人逃亡…编剧是抽风了吗?再拉虎皮扯大旗也无聊。 |

|

无聊男人一夜记。 |

|

为什么要引用头号公敌啊? |

|

谁能说这不实验呢 想起了5-7时的克莱奥 还是不能接受这种完全生活流的叙事 尽管它能多少透露出生活日常本身的荒谬 |

|

现代社会的精神病患者,意大利版《R先生为何疯狂杀人》,狭小空间内的调度十分出彩。 |

|

对于日常的拍摄很独特,简单却又吸引人。 |

|

相当耐看,充满机巧,即使完全抛开所谓的性隐喻,不做任何解释地看,仍然饶有趣味。 |

|

你想明白这个问题了吗?到底是什么在对我们做着无声的戕害? |

|

①这种电影注定只能是孤独的搅局者,说它搅局,即使在欧洲非商业电影范畴,它都属于不按常理出牌的少数分子,如果没有片尾的杀妻,前面绝大多数时间几乎乏善可陈,你可以强行为这个男人的日常碎片行为赋予臆想中的意义,以及通过这些意义为他的杀妻洗白,但作为一部电影,它依然是蛮横挑衅基本规则的异类,无视人物行为动机,无视叙事节奏,甚至无视逻辑等,因此它注定是孤独的,看完有种被调戏了的感觉;②豆瓣的剧评简介把整部电影剧透了个底朝天。 |

|

好看,从想法到细节都好。 |

|

亮點在最後,把妻子殺了以後在大海裏游泳遇到一艘船,在為廚師舉行葬禮,不費吹灰之力就得到了出師的職位,從此猶如新生一般,開始另一個人生。這種奇蹟很耐人尋味。多少人生就是這樣的完全在預料之外,這就是很多人願意冒險的原因。就是這一點揭示了人生的真諦。 |

![豆瓣评分]() 7.3 (570票)

7.3 (570票)

![IMDB评分]() 6.9 (2,996票)

6.9 (2,996票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 75%

烂番茄: 75%![TMDB评分]() 7.03 (热度:7.17)

7.03 (热度:7.17)