|

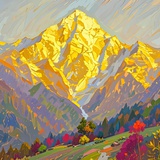

摄影美,喜欢这安静的调调,生活的细节。 |

|

想要克制又想要煽情,结果两头都不讨好,显得过于刻意。 |

|

很简单的故事,也没有多余的对话与动作,节奏很舒缓,但镜头语言不错,很注重光线的运用,情绪把握得很准确。细细观赏,还是挺有感觉的。 |

|

故作的克制,近些年电影节上流行的标准产品:尽可能规避正面矛盾冲突、放大创作者臆想的生活细节、视听尽显哈内克式的低调克制冷处理。电影节衍生的功利主义,没什么过错,但甚是无趣。70分 |

|

主题很明显,理解导演的想法,手法上也很考究,大量的固定长镜配合其电影主题使得“煎熬”两个字被放得非常大。当然,如果这是一部纪录片我或许会被感动,然而如此平淡的故事被包裹得如此的“情浓”,似乎是在有意的博同情而非是在反映现实,有点小家子气了,亦不够震撼,也实在不具备什么说服力。 |

|

阔别已久的故乡风景依旧,甘蔗田的灰烬落满花叶,贫病交加的家庭无以为继,卧榻之上的男人奄奄一息,讨薪无果的农民无处申诉,男孩吹奏画眉知更的鸣唱。“我不知道值不值得。每一天,我以为我再也见不到你了,再也不会踏上我家的土地。但我回来了,带着同一个行李箱,我不能留在这,亲眼看这些从我面前消失”【中国电影博物馆国际电影展映·巴西电影展】(有点累了,回家了,影博门前的柿子树叶落凋零,上次来还是硕果累累。今天天气不好,浑身不舒服。) |

|

本片展现了单一大公司种植园经济是如何摧毁了曾经美好和谐的自然生态,所以在片中漫天飞舞的不仅是心灵之尘,也是现代化之尘。 |

|

离开吧,这片土地没有未来。如果怀念,大不了以后再回来,故乡就是用来回的。 |

|

老房子成了墓碑,生态与人情俱焚。创作意图极易揣测,摄影添彩。 |

|

归来及离开,逝去与活着。苦难和土地,坚守或放弃。通透的压抑,不觉琐碎的沉闷。工整的日常捕捉之外,颇内敛地酝酿出一种张力。灰烬治愈小伤;灰烬夺去生命。生长,除了人。火,马,人。 |

|

家庭主题,本应是人比景的作用大,但这里的景比人拍得更好。这些年看过很多文艺片都有这样的缺点。这一部的话,估计今晚我会梦见大片的甘蔗地吧。 |

|

我不想留在这里看一切消失,但有人一定会留在这里看一切消失。甚至有人等不到看一切都消失的那天。 |

|

第三世界现代化阴影下沉默无言的乡村大地。影片将拉美种植园经济、资本主义剥削、守卫土地的斗争、家庭的矛盾与分裂都隐入背景,仅以克制而饱满的长镜头展现漫长的行路与劳作、漫长的光阴与生活,漫长的呼吸与痛苦,漫长的静默与虫鸣。人们如同甘蔗林中的房屋和大树,孤独、对现状不作回应,但仍然以女性式的坚韧,面对灰烬、死亡、以及终将告别的古老土地。或许是一种共同的乡村经验:背向镜头,从昏暗的室内经由旧木窗望出去,外面是明亮的阳光与无尽的作物,呼吸沉重。于百讲。 |

|

没有土地的农民,没有家园的人和这个几乎没有情节的电影,只有甘蔗林——印第安原住民没有土地私有观念,拉丁美洲的大地妈妈,可以查一下 |

|

这类电影真不能多看,老难受了,剥削无国界,底层劳动者永远是最苦的。 |

|

凄美的画卷 |

|

#百讲 和《隐入尘烟》非常像的观影体验。电影节式的展示,向西方国家展示第三世界人民的生存状态。在全球化浪潮与资本主义无限扩张的今日,印第安人的家园被单一种植园吞噬,住在这片大地上的人们只有两种选择,要么留下来做不对称的抗争,要么离开去远方寻找栖居的家。可远方真的有家吗?大地母亲正在消亡…长镜头语言,从容不迫甚至有些煎熬的节奏,画框式的构图,生活流式的无情节叙事,构成了非常独特的视听体验。 |

|

几次定画构图倒是不错。感受了哥伦比亚的乡村诗意 |

|

这片燃烧的大地全是阴影。 |

|

很简单却很厚重 |

|

世界尽头甘蔗地,大地化为灰,

常在甘蔗地里走,哪有不吃灰 |

|

故作克制。再次后悔,有这时间为什么不去听41的课。。 |

|

苦难啊,满眼看到的,都是苦难 |

|

如同日头缓缓而过就是南美电影节奏。飘浮的灰尘,紧闭的窗,痛苦的喘息,影片以一种阴暗格调呈现,略感压抑。守望与挣扎,阴暗与晴朗,太多的情感要铺垫,阿方索默默操劳试图修复疏远的情感,其到来是无望情感爆发的催化剂。马从房里绝尘而去预示了结局,老妇释然,亲人离去推开窗,领亲人搬离灰尘。 |

|

分离,重逢。离别,永别。亲情,无情。倾心,伤心。新生,故去。故乡归家不易,故土离别太难。

大地上的人们如甘蔗般坚毅,克制的镜头让讲述简单的故事成为可能,血浓于水剪不断的纽带,在声音/环境音的配合下显得特别有感觉。但是对于绝大多数观众来说需要倍速播放。 |

|

3星半。民工生活的各种不幸。呈现方式和诗意地表达都非常好,问题在煽情度没把握好。 |

|

[4.0/5.0] 哥倫比亞髒醜人也是可以拍得挺好看。 |

|

你拍什么都会有人说你,不如就拍自己想拍的。 |

|

如何在无聊沉闷的文艺片中脱颖而出?我也没想明白。但这么无聊又煽情可不行。 |

|

摄影挺好的~ |

|

摄影震撼人心 |

|

没有阿彼察帮的镜头感,还是少玩固定长镜头。 |

|

这就没意思了 。 你到底要表达什么呢。。。。。。 |

|

重拾久违的亲情,却发现它已经和着泪水被烧在甘蔗地。固定长镜头搭配克制的叙事,增添了观众的睡意。 |

|

生硬 |

|

3.5 |

|

不清楚该哥伦比亚导演是否受了名字里有察的泰国导演的影响。画面很有追求,室内场景昏暗异常,层次却极其细腻。片末大火具有胡安·鲁尔福和马尔克斯气质。片头火车一样的大卡车也很震撼。 |

|

戴老师导赏打卡 |

|

每一個鏡頭的情緒都是那麼濃烈,直到你分不清是不捨還是無奈,分不清究竟離開與留下哪一樣更勇敢。 |

|

导演应该看过不少阿巴斯和阿彼察邦,安静而缓慢,甘蔗林里的小木屋很像《庄稼之岛》里的木屋,推窗可及大片甘蔗林,大部分镜头定格在厨房,却也看的兴致盎然。门前一棵粗壮的古榕树,简直理想的居住环境。放眼世界,论家居审美,最差数中韩朝。 |

|

现代农业模式下 老一代农夫(妇)的坚守与隐忍 ,大地被焚烧, 连鸟儿都不愿意下树 89:56-90:22 一组静态的空间大小转换镜头 屌爆了90:22开始到结束 4分鈡的长镜头 道尽了沧桑 |

|

电影的后三分之一一直在流泪,有伤心,但更多是感动。母亲没有错,父亲也没有错。留下没有错,离开也没有错。留下,因为这是我们的家园,离开,因为这已不是我们的家园。 |

|

影像承载过大,而故事展示忒小,给人感觉是雷声大而雨点小。原来不是控诉糖的罪恶,不过是因丈夫背叛导致的悲剧。 |

|

节奏太慢了,我是一只快进看完的,基本半个小时就能搞定。其实有的时候想太多又有啥用,就是要当机立断的解决。 |

|

没有希望 |

|

场景太少,枯燥无聊没深度,不知道是导演讲不清楚要表达什么还是根本不知道怎么表现这样的题材,看着巨别扭,让人昏昏欲睡内心没一丝波澜。。。 |

|

又是死人... ...很久很久很久没看过,不靠死人来感动观众的电影了。真的很久了... |

|

某些镜头是痛彻心扉的美,但总体上形式感太重 |

|

一般 |

|

一个完整的家,转眼孤身一人,眼望满天浓烟,只有我离去的背影

重要台词

1机器会取代我们,我们必须停下

2每一天,我以为再也见不到你了,再也不会踏上我家的土地,但我回来了,带着同一个行李箱,我不能留在这,亲眼看着这些从我面前消失 |

![豆瓣评分]() 7.2 (1083票)

7.2 (1083票)

![IMDB评分]() 7.1 (1,894票)

7.1 (1,894票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 74

Metacritics: 74![TMDB评分]() 7.00 (热度:2.01)

7.00 (热度:2.01)