|

一个快递,一个外卖就把当年的限塑令当屁放了,垃圾分类也半年了,希望不要光喊口号。 |

|

看到卢旺达是第一个禁塑的国家震惊了…… |

|

片中没有提及的两点:1. 发达国家的塑料垃圾被回收后绝大部分是被卖给发展中国家了,真正在本国获得回收循环利用或者被转化为能源或其他材料的塑料垃圾只占极小一部分,所谓 “成功解决塑料问题” 不过是将垃圾转移给发展中国家以后产生的错觉罢了。2. 纸袋的制造和使用比塑料袋多产生70%的空气污染物和230%的温室气体排放,产生的水污染物比塑料袋多50%,在水体富营养化方面可能造成的污染则是塑料袋的14倍;制造食品杂货纸袋所需的原料比塑料袋多40%;生产纸袋所需能耗是塑料的4倍,回收纸袋所需能耗是塑料的85倍,而在再生循环的过程中,比起废弃塑料,纸袋的处理也会排放出更多污水,进一步加剧环境负荷。此外,纸袋在垃圾填埋场占据的空间也比塑料袋大得多了。塑料制品确实需要减少使用,但纸制品并不见得就是更好的替代品。 |

|

之前曾在Reddit上看到一条高分留言,那人说:“作为一个长期养殖生蚝的,我都不敢用手直接去碰那玩意儿。”当时觉得那么说是不是太夸张了。看完本片后,真的胃里翻江倒海。 |

|

电影开头那些在斯里兰卡海域打捞海洋塑料垃圾的人和后来在斐济做烟雾检测的人都带着一次性蓝色塑料手套。直到,詹妮弗莱维斯Jennifer Lavers,她用剪刀把死去的海鸟胃部剪开展示里面的塑料,全程都是裸手,没有带一次性手套。原来卢旺达是少数几个禁绝塑料袋的国家之一。 |

|

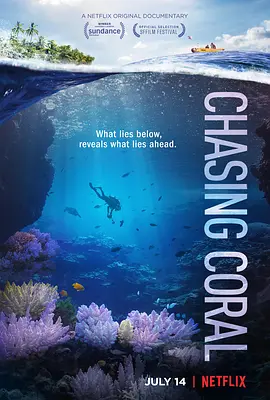

比较清楚地解释了海洋中塑料微粒的形成和危害,是我看过第一部讲清楚塑料垃圾在海洋里的来龙去脉的片子,第一个给出微粒数量的估计值的,和第一个从小鱼到海鸟都剖开肚子数塑料的。但后段有点太乐观了,也没有涉及到发达国家塑料回收和处理过程中的漏洞。 |

|

看得让人揪心又震撼。揪心是,有那么多的海鸟、海龟等动物因体内塑料囤积过多而痛苦死去;震撼是,海洋中的塑料,所谓的分解,不过是变成更小的碎块,碎块塑料又吸附大量毒素,被鱼类食入后,毒素溶入脂肪、肌肉,最后通过食物链,又进入人类体内……很讽刺,最后吃塑料的,是当初丢塑料的人类…… |

|

3.5 拍得略零散,以前看《瓶装水》有提过到塑料的海洋污染,这部片进一步普及了相关的问题,没想到塑料还和雌激素活性有关。垃圾山、垃圾岛各种塑料垃圾问题都是过度消费和过度包装惹的祸。 |

|

人类才是地球最大的害虫。 |

|

即使片尾可以说是十分励志了,但是还是没有办法忘掉死去的海鸟被塑料塞满的胃,希望人类加紧步伐毁灭自己的种族之后把地球留给更应该得到她的种族。人类本就是过客,还是那种公共交通设施上最让人不待见的随手乱丢垃圾的过客。 |

|

片子追踪了很多,但还不够深入激进。虽然是个最让人绝望的主题,还会越来越严重,现在也已有很多技术在尝试清扫海洋垃圾。但微塑料是最无能为力的,最有效的还是直接禁和限很多塑料生产,继续努力回收,改变一次性消费习惯。另外吃鱼有风险,几乎一定会将丢出去的吃回来。 |

|

只能说尽量不用塑料产品毕竟现在的商品大都是塑料包装的 每天提布袋出门!讲真德国瓶子回收这个真的可以借鉴下啊 这样一来真的没什么人乱扔瓶子了 毕竟都能换钱呢 片里有句话“人类就像是地球的游客” 太多人都抱着反正就活几十年 地球变成什么样也和我没关系的心态 真的是对不起那些动植物了 |

|

特别是从死去动物的胃中清理出的大量塑料,触目惊心 |

|

环境保护 保护的是人自己 |

|

最难得的是,并没有只抛出问题,德国和卢旺达,你选择那种模式? |

|

海洋 环保 |

|

故事由蓝鲸引入很好,由广及微,又由微及广,世界是无数个个体组成,污染是一点一点扩大的,也可以一点一点改善,只要我们每一个人都认识并重视起来。真相太可怕了,涉及中国的那段还是比较正能量的。 |

|

看过那么多关于大自然的纪录片 最大的感受就是 如果没有人类的话 地球哪里还需要保护啊…也许人类最光荣的使命不是保护地球 而是瓦解人类 |

|

震撼又揪心。无数次意识到环保的重要性,然而只有这部纪录片带给我极为深刻的共情感。多么讽刺,人类的塑料垃圾进入海洋,最终却会随着食物链回到人类体内。大自然是神奇的也是不幸的,无数次被人类破坏,却始终得不到人类的重视与参与。那些捡垃圾的孩子们,他们做着世界上最脏乱的活,在我眼中他们却比那些口口声声说人类离不开塑料随手扔垃圾的富人们光鲜亮丽得多。这部纪录片,更适合疫情时期的我们,多少N95口罩在现在被投入到海洋,而那些小动物们又做错了什么呢?我想,从今以后我都会努力做好塑料垃圾分类,哪怕一个人改变不了很多,毋以善小而不为啊。真的震撼。 |

|

了解才会关心,关心才可能改变。 |

|

又是身为人类而充满内疚的一天,不管能活几年,别把自己当成这个星球的过客,冷漠丢下一句“关我屁事”吧。人类随手接受或丢弃塑料制品的时候可以不假思索,动物却没有分辨能力,大自然也只能默默承受。海洋是地球的循环系统,那么越积越多、无法降解的塑料制品就是能扩散到每个角落的癌细胞,讽刺的是,丢弃的塑料又通过食物链回到你的餐桌上,自食其果。从源头上断绝塑料生产短期内无法实现,那么尽可能延长现有塑料制品的使用期限也是个办法。作为个人至少可做到:停用一次性塑料、随身备环保袋、用水杯代替瓶装水、不用含微珠的产品、点外卖自备餐盒餐具、不乱丢塑料垃圾(分清可回收or不可回收)。ps德国的塑料瓶回收机制很不错;卢旺达居然是第一个全面禁塑的国家;澳大利亚作为全球首个发明并流通塑料货币的国家居然也是近两年才开始禁塑料袋 |

|

我觉得争取动物的利益从某些意义上讲可能比争取黑奴和女性的更难:一是黑奴和女性拥有更大的能力,虽然地位低时能力很小,但是一有机会(比如受到相同的教育)就有可能获得与其它社会群体相近的能力,从而促进社会平等,但是动物却做不到这一点。二是人类的同情心主要是针对类人形的生物,对哺乳动物最高,对鸟类就降低了许多,对虫子之类几乎没有了。三是对于人类群体我们可以宣称事实上的平等(尽管这未必正确),对于动物却很难这么说,因此人们更容易产生规范性的不平等的思想。我相信,包括我自己在内的绝大部分人对动物都是或多或少歧视的。 |

|

1.早在今年1月29日16:02就给此条目截图打算找个时间看这部纪录片,结果等到12月17日才终于观看《塑料海洋》;2.给鹱的雏鸟灌水吐出脏东西的段落让我联想到「龙腾虎跃龙兽医」的治牛视频,随后解剖鸟的尸体看到它的胃里出现一堆塑料制品让我有些触目惊心/恶心,而后就见到了此条目第一张截图「鸟残骸里有塑料」的画面;3.本以为豆瓣和IMDb“主演/Cast”排第一位的「大卫·爱登堡」是本片的配音,然而并非如此。想着可能是他本人有出镜?结果等啊等啊等啊等到末尾他才和「巴拉克·奥巴马」一起出现;4.爱登堡:全世界的生态系统都建立在健康的海洋环境的基础上,如果那部分机能失调 出了问题,全世界的生命都将受到影响。5.观影过程中时不时联想到曾经看过的某国产塑料题材纪录禁片;……12月18日:给这个条目上传了一些海报,也修改了我的看片记录,…… |

|

😢😢😢 |

|

“每个塑料袋的平均使用时间只有12分钟。” 海鸟被塑料填满的胃看着太揪心。卢旺达第一个禁塑。塑料微粒震惊了,化妆品里也含有,被海洋生物吞食,所以最好不要吃海产品了。总算明白了为什么塑料饭盒上总在强调自己是“BPA free”了,原来塑料是会释放雌激素活性物质的。“不锈钢和玻璃是比较好的选择,着色剂会释放很多物质,所以尽量避免彩色物品,选白色或黑色的。” “食品塑料包装是美国的主要城市垃圾”,所以买菜的时候买大份的/避免一次性独立包装产品。片中出现过多次“你看影片到现在,已经有xxx吨塑料垃圾产生”,触目惊心。 |

|

这么说吧,就凭小李子这么多年关注,数据起码肯定比xx统计局准确,乳化怪歇歇吧 |

|

7/10 |

|

塑料垃圾真的危害地球 可回收势在必行。随处可见的垃圾岛和深埋垃圾的处理厂真的会影响环境。 |

|

深入海床和解剖海鸟的画面触目惊心. 环保不止是一个理念 的确是应该多在生活的方方面面中去留意和改善 不然未来真就是垃圾遍地遍海洋 |

|

我死后可能会进入塑料地狱吧,很爱用这个。。。 |

|

事实都同意,道理也都对,但是,不喜欢那种居高临下的优越感。 |

|

要解决问题,必须要找到问题的根源。环境的修复速度是远远追不上破坏速度的。海洋污染。这触目惊心的真相,你需要知道,纪录片《塑料海洋》https://www.bilibili.com/video/av42264600 |

|

环保主义有两种,一种以人类为中心,任何威胁到人类健康安全的污染都必须剔除;另一种是以自然为中心,破坏环境就是破坏地球,就是破坏我们和大自然共同的家,任何伤害到大自然的行为都必须受到制止。我感觉这两种情况都蛮变态和自私的。 |

|

海洋微塑料最终还是会吃进人体。亟待改变,急需治理 |

|

很久前,我一直试图告诉身边的人,少用一次性用品、塑料物品……其实一个普通人的力量又有多大呢?圈子超不过500,能沟通的可能100,认真听你讲话的可能20,觉得你有道理的可能10,能接受并去做的,可能只有2人…所以现在我更明白,我可以改变的只是自己,少去污染,少受伤害。那些不爱叫外卖,自带水杯,喜欢帆布袋等爱好,都是我保护自己的习惯,会延续。那些觉得地球又不是我家后花园的人,也只能接受这个世界回馈的无处不在的塑料颗粒。德国的回收机构太棒,美国的生产和污染惊人,彩色塑料比无色塑料更有害,那么多受塑料污染死亡的小动物太可怜,食物链顶端的人吸收了更浓的塑料物质。对于我等于复习,但还是打5星。 |

|

可以搭配另一部没条目纪录片《塑料王国》一起看,影片似乎给予我们塑料循环利用希望,可现实不容忽视,中国从美国等发达国家进口大量塑料垃圾并不是在高科技设备中变回原料,九年限塑令如今不了了之,确实,连垃圾分类都无法落实,何谈有效回收利用,更不可能彻底告别塑料,而卢旺达做到了, |

|

看过《渔业阴谋》以后再回来看这片,连片末最后的一点点对未来的美好畅享也变得像政治宣传和营销手段一样让人失望。 |

|

环保小卫士就是我✊ |

|

3.5星。所以现在想到发展中国家爆炸式发展的外卖快递业就更绝望。 |

|

9/10 作为一个在海边长大的孩子,从孩提时代起,我最爱的事便是骑着单车去五四广场一带,去望那大海浮光跃金,去看成片的白海鸥掠过海面,感受着迎面而来的海风...海洋承载着我对家乡的记忆,万千的思绪,和无限的爱意……《A plastic ocean》自然被人类肆意的伤害,海洋环境日益况下..岸边随处可见的白色污染,海上漂浮着的塑料碎片..亲眼目睹才更为痛心 |

|

无知也将终结于无知吧,不意外的结局。 |

|

《噪音海洋》《深海:深渊之光》一路看下来,几乎是同一批潜水器、海洋环保人士和专家,感到很亲切,有财力、物力、影响力的人们应该多致力于此。 |

|

非常值得一看。Plastic is gonna outlive us all. 被抛弃的塑料制品,最终会回到人体。石油文明,到了该反思和转折的时候了。 |

|

From knowing to acting, it’s just one simple step. Be the change. |

|

瑟瑟发抖,感觉针对限塑的号召和出台的各项政策措施都有点理想化,但是一点点做起来还是有希望的,只不过,目前这些对发展中国家来说都只是美好幻想。我在某热门景区看到河里漂满的塑料瓶,满地的一次性雨衣和冰棍塑纸,还有各种食品愈发严重的过度包装都一次次让人感到绝望抓狂。如果连到位的呼吁和宣传教育等足够现实的行动都做不到,这形式主义的世界也许真的快要无可救药。 |

|

造福全人类,哪怕在前面加个“只”,也掩盖不了人类自掘坟墓,毁万物+自毁的事实。但悲观的同时,还是希望自己能做一些什么。让人心碎的纪录片。 |

|

不知道当初发明塑料袋的那个人看了这部纪录片中的惨烈景象会不会后悔死?!越看人类越没救了~ |

|

Once again, this reminds what I care! Sacrificing environment to get a bit growth on economy will not find a way to cross!! |

|

和《塑料成瘾》《瓶装水》相比,这部素材更好却没有向前再走一步。也就是最后还是鼓吹所谓“治理污染”这种思路,默认了从根本上产生一切问题的前提。仿佛让资本进入环保“产业”修正一下就万事大吉了。Plastic还有不真实、虚幻的意思,有些环保和把你打个半死后再卖你个创可贴的逻辑差不多,是很魔幻 |

|

海鸟肚子里的塑料真是触目惊心,最后介绍了德国的先进处理方法,给了出路。 |

![豆瓣评分]() 9.2 (1393票)

9.2 (1393票)

![IMDB评分]() 7.9 (3,124票)

7.9 (3,124票)![TMDB评分]() 7.80 (热度:6.99)

7.80 (热度:6.99)