|

1、那个作品:只需凝视,无需解释。大音希声,震耳欲聋;2、那个瞬间:距离在我们中间,是一张桌子,两把椅子,和二十二年的时光;3、那个女人:有些人,行为是行为。有些人,行为即艺术;有些人,活着便活着。有些人,活着成传奇。 |

|

我最赞同的一点是Marina说“艺术家必须是个勇士,必须一直在战斗。”所以爱情可以毁灭,生活可以崩塌,可以被世人背叛误解遗弃,但不能放弃战斗。我在国内看过几个老艺术家的展览,他们无非是回顾、总结然后等待最后谢幕。而Marina是真正用生命在践行她的艺术,这是为什么她的艺术能一直鲜活而年轻。 |

|

我有预感她和Ulay的关系一定会被小清新们捧上圣坛。。。。灵魂伴侣什么的真是太傻了。。。。。。。 |

|

本以为会是很枯燥、很空虚的艺术家传记,没想到这么深入灵魂的好看!“他们两个人漫步中国长城,一个从东边出发,一个从西边出发,最后在中点汇合,历经三个多月,可当他们相逢时,他们的感情却走到了终点…”作品之一《最后的恋人》就像一部浪漫凄美的爱情电影,令人唏嘘!锁定个人年度十佳!非常美! |

|

其实Ulay的故事只是点缀。看到最后我似乎明白了那些流泪的观众的心情,生活中太多需要静心凝视的人和事物就这样在快节奏的步伐里错过,就像2010春夏的MoMA一样。她的生命就是艺术 |

|

静谧的力量。痛苦 喜悦 敏感 悲伤 她用极致的方式表达,直戳心底。与乌雷22年后的会面,握住彼此的手,大音稀声。多次流泪 |

|

哭成傻逼 |

|

感动至极,纯粹的艺术,带给人的不再是传统式的感官刺激,而是排除一切外部因素直击心灵的力量。即使在屏幕面前也能感受到的力量,让人泪流。 |

|

“凡真实的人生皆是相遇。”“你必须自己开始,用你的全部存在去同世界相会。”马丁布伯《我与你》。某种真实的、澄明的禅,就是在人群中,在面对面中实现的。可以看到扎实的苦痛、追问和修行。 |

|

震惊了,这个女人过的是怎样一种人生。 |

|

原来微博很火的对视视频就来自《玛瑞娜·阿布拉莫维奇:艺术家在场》。ulay很帅,略有点杰瑞米·艾恩斯的样。詹姆斯·弗兰科也去了,想想好莱坞演员确实他最有可能参与这种高逼格活动。然后就看到了一闪而过的奥兰多·布洛姆。凝视确实很容易让人感动,因为它会让你慢下来,而且那种环境会激发人的表现 |

|

论文艺女神经病如何培养女王气场 |

|

行为艺术,异化,直至理解。妙在艺术和人的结合。眼泪爆流,年度最佳。 |

|

欧洲现代人文强奸整个人类文明史。玛瑞娜·阿布拉莫维奇,她到底是神经病还是神经病还是神经病?1~9分 |

|

真是泪流啊ULAY出来的时候= = |

|

这纪录片拍的已经是个艺术电影了,the artist is present 这个case也很棒。为什么我们会觉得悲伤,因为需要一直寻找。 |

|

艺术家在场的凝视,旁观者陌生的凝望,这是一场无论是对于阿布拉莫维奇还是参与者,前者是一次充满勇气与毅力的关于艺术的战斗,后者是一次全新的、超然的近距离的艺术冲动。或者对于更多的旁观者而言,正如反对者从高处洒落的传单,述说着这是一次表演,空虚的表演,一场大型的艺术家作秀现场。艺术家无需自我阐释,现代艺术越来越走向观念的先锋性,它从创作者逐渐面相观众,邀请他们加入艺术创作之中,将“行为”触发“观念”,用行动融合艺术。在MoMA中赋予行为一种仪式感,把生活活成艺术,把艺术变成生活。 |

|

一直觉得,行为艺术是现代艺术里面,装逼中的战斗机,但是这位阿姨,几十年了,用生命在装逼,不服不行。此片让我想起「肖申克的救赎」,差点热泪盈眶。 |

|

《艺术家在场》这个作品太微妙了,艺术家与观赏者通过相互凝视的方式“介入”到作品当中,而近乎静止无为的沉默状态,又让这件展品与环境之间的边界消失,介乎于虚实之间莫以名状。而Marina其他诸如表达两性的行为艺术,又相当直白而激烈,实在令人着迷。 |

|

里面至少三次提到了她是不是在表演这件事,我也觉得她太爱演了。一边宣读着艺术家不能做一个偶像,一边把自己打造成偶像。我一直在想她是不是疼痛感知度没那么敏感,所以老拿刀子。还有就是真心受不了眼下妹子拿着安妮宝贝的调子不停渲染她跟Ulay恋爱这会儿事,什么事一流行起来都各路奇葩显现。 |

|

我真的相信了眼睛是心灵的窗户。★★★★☆ |

|

他们相遇的镜头,令人动容 |

|

在《艺术家在场》之前,阿布拉莫维奇的行为艺术作品都是相对狂放的,充满直观的视觉冲击力,呐喊,流血,赤裸,最生猛的原始感官震撼,充斥着对公众场域和原有认知的挑衅与破坏,虽然很屌但多数时刻还是处于一种孤立的被观望的活雕塑姿态,与外界的链接不多。但是《艺术家在场》明显更高级,从被观看转为互相观看,从而使双方的眼神交流成为一种转瞬即逝的“灵魂素描”,不需要动作,抛弃声音,最简单纯粹的眼神交流,返璞归真。在Moma艺术馆的那么大的一个公众空间里,阿布拉莫维奇硬是用高度专注的个人能量,活生生的把人从各种社会属性、欲望、想法、情绪中抽离出来,如同空间切割一般,在凝视中见自己,见天地,见众生。那种震撼想必只有现场对视过的人才能真的感受。突然想起阿凡达台词:I see u。在这个世界里,“被看见”是多么重要。 |

|

作到極致也是藝術,20幾年的恩怨一哭一笑就此放下 |

|

2010年的时候看过MoMA展览她坐在那的本尊,没排队去‘凝视’。关于那些很小清新的关于“爱”和“绝望”和“自残身体”的解读,我只能想到在MoMA那次展览里面遇见的一群女高中生,涌进播放她那个洗骨头视频的展厅,一边尖叫感叹着‘OMG好多血!’ 亲,别大惊小怪别把她当成‘为爱而生’ |

|

影片最好的地方是剪辑,赋予了玛瑞娜·阿布拉莫维奇以及她的行为艺术的某种丰富性。至于是否喜欢或结束玛瑞娜·阿布拉莫维奇或她的行为艺术,仁者见仁智者见智吧。 |

|

用科学分析艺术家的心理也很有意思 |

|

这种扮猪吃老虎的把戏有什么可以感动的?人的背景你比得上吗?呵呵 |

|

原来听说过走长城,MOMA的对视牵手,觉得这个人有点意思。看完片却发现这个女人根本就是自我表现欲太强烈+自恋狂。宣言里写着不搞个人崇拜,结果影片着重描写观众彻夜排队、一票难求等情节。这个老女人脸部皮肤保养的好,穿着设计师时装,展现自己的美丽性感。却也掩盖不了脸上透出那种粗鄙乖戾的气质 |

|

只是这样简单的凝视,静谧,有力量,让人好感动。 |

|

内容盖过形式。4月在杂志上读到她后,没料已经暗地在火了。当看到悲伤甚至崩溃的对峙成为影像流动,太多单纯指向被无条件关注的诉求就显而易见了。这诉求虽急切而诚恳,但MOMA也因此沦为一间意念诊疗室。至于极端共产主义及宗教虔诚对于艺术萌芽之作用挖掘甚少。集中注意在幻神当下渊薮,美自不言。 |

|

行为艺术之母,高逼格之作。可是行为艺术是艺术吗?艺术又是什么。探索一切的极限吗?那是物理吧。这部纪录片,不是5颗星,大概就是1颗星了吧。 |

|

很感动,但我还是不理解 |

|

对Marina完全是爱。 |

|

5星都给subject matter 片子的叙事方式不喜欢。She took the steps everyone else was horrified to take。 |

|

就像Warhol的T恤墨镜 Dali的胡子 她的exoticism加上几十年自成一体的大胆表演让她本身也成为一种icon。当代艺术虽然愈发光怪陆离,充斥着浮躁与名利,但依旧有能在情感上引起共鸣、让人思考的好作品。在当代这个语境里,作品应该不会像古典派那样能流传几世纪,如果能在转瞬即逝的当下闪光,也就足够吧 |

|

Hunger Artist,unlivable power. 遗憾的是纪录片的形式本来就是对non-representation的反动,一种彻头彻尾的虚伪在场和幽灵影像,何况剪辑思路还相当直白和粗俗。一旦故事被引入,力量就僵滞了。 |

|

对gaze的概念一直有否定的理解,没想到具有如此大的能量。这个performance完全是对“在场”的诠释啊。至于穿插的那段感情,只想到这句诗“After long years,How should I greet thee? With silence and tears.”真的是以静默、以眼泪。 |

|

present在这里不是存在的意思。。。吧,是在现场吧? |

|

我要写关于马瑞娜的报告。这听上去很可笑,本来我是想按着片子记下来一些有意义的材料。没想到看着看着就忘记了报告的事儿,专心迷恋马瑞娜了。

。 |

|

意念 能量 转化 |

|

最需要在中文圈内祛魅的在世艺术家,尤其是她此后的一系列神婆行为更让人感觉《艺术家在场》是她创作的终点。当然,在看过阿姆斯特丹的个展之后再来看这部纪录片还是有加分的,现任柏林国家博物馆馆长的克劳斯·比森巴赫真是魅力无限。 |

|

生命本就是艺术 |

|

不言不语,那种力量拉你进入一个无限纯粹、没有尽头的世界。当她睁开眼看见Ulay的那一瞬间,比什么狗血的电影情节都触动人,原来她述说着的是你、是我的故事 |

|

哭了 |

|

牛逼 |

|

不管我赞同还是不赞同。我确实被深深地震撼到了。 |

|

不明觉厉! |

|

精灵王和付兰兰 |

|

塞尔维亚行为艺术表演教母纪录片。 |

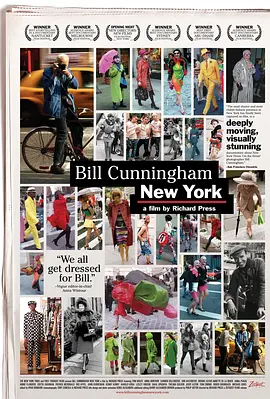

![豆瓣评分]() 8.8 (12094票)

8.8 (12094票)

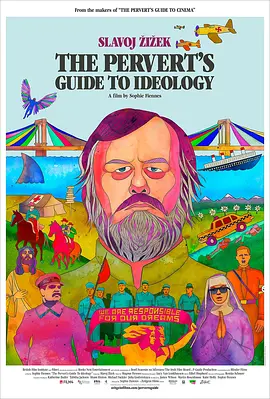

![IMDB评分]() 7.8 (6,564票)

7.8 (6,564票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 74

Metacritics: 74![TMDB评分]() 7.30 (热度:0.41)

7.30 (热度:0.41)